WebアクセシビリティとEPUBアクセシビリティ

講演者

木達一仁(株式会社ミツエーリンクス 取締役)

講演内容

スライド1

ミツエーリンクスの木達です。

WebアクセシビリティとEPUBアクセシビリティ、2つの関係について、Webのアクセシビリティに関わってきた立場から、主に規格やガイドラインを軸として話します。

スライド2

自己紹介です。

Webサイトの構築や運用を軸にビジネスを支援をする、ミツエーリンクスで技術担当取締役(CTO)として仕事をしています。

長年、Webコンテンツのフロントエンドの設計・実装、関連してガイドラインの仕事を、お客さまと一緒にしてきました。

アクセシビリティについては社内外で様々な活動をしています。

今日、このセミナーについても、その一環としてお声をかけていただきました。

スライド3

EPUB出版物と何か、基本的なことの確認から入ります。

EPUBは、電子書籍ファイルフォーマットの1つです。これに準拠したものがEPUB出版物であると考えます。

EPUB仕様は、IDPF(国際デジタル出版フォーラム)で策定されていました。

2017年にW3Cという、様々なWeb技術の標準化を進めるコンソーシアムがあり、

W3Cとの統合を機に移管があり、今はW3Cで作られています。最新バージョンは、3.2というものなのですが、今現在3.3に向けて開発が進められています。

EPUB出版物のファイルは、ZIP形式のアーカイブです。

皆様がEPUB出版物をファイルで入手された際には、ぜひファイルの拡張子を「.epub」から「.zip」に変更してみていただければと思います。それを解凍すると、様々なファイルを確認できます。例えば、コンテンツの本文に当たるXHTMLファイル、見た目に関するスタイルシートや、コンテンツの一部の画像も確認できると思います。

EPUB出版物は、Web技術を使って作られたコンテンツが、一定のルールでZIP形式にアーカイブされたものと捉えることができます。

Web標準ベースのもので、Webコンテンツに近い存在です。

スライド4

そのようなEPUB出版物を、どうすればアクセシブルにできるのでしょうか。誰もが使える、使い易いものにできるのでしょうか。

これには、EPUB Accessibilityの規格に基づいて取り組む必要があります。

EPUB Accessibilityとは何かというと、EPUB出版物の適合性・発見性の要件です。

最新は1.0です。これは村田様が中心となって、JIS規格化されたものです。その後継バージョンの1.1が策定中です。

EPUB Accessibilityにどういう要件が書かれているかといいますと、大きく3つあります。

1つは、メタデータの提供です。その出版物がどれだけアクセシブルかを示しています。これは、流通上非常に重要な位置づけになります。

例えば、あるEPUB出版物を購入したとき、購入したあとに、アクセシブルでないと気づくとするとそれは非常に残念なことです。

出版物がどの程度のアクセシビリティを備えているかをあらかじめ伝える必要があります。

その役割を果たすのがメタデータです。

2番目は、WCAG2、Web Content Accessibility Guidlinesバージョン2への適合が求められています。

3番目は、EPUB固有の要求事項として、前半の最後で、ナビゲーションの重要性への指摘がありました。そういったところへの適合が求められています。

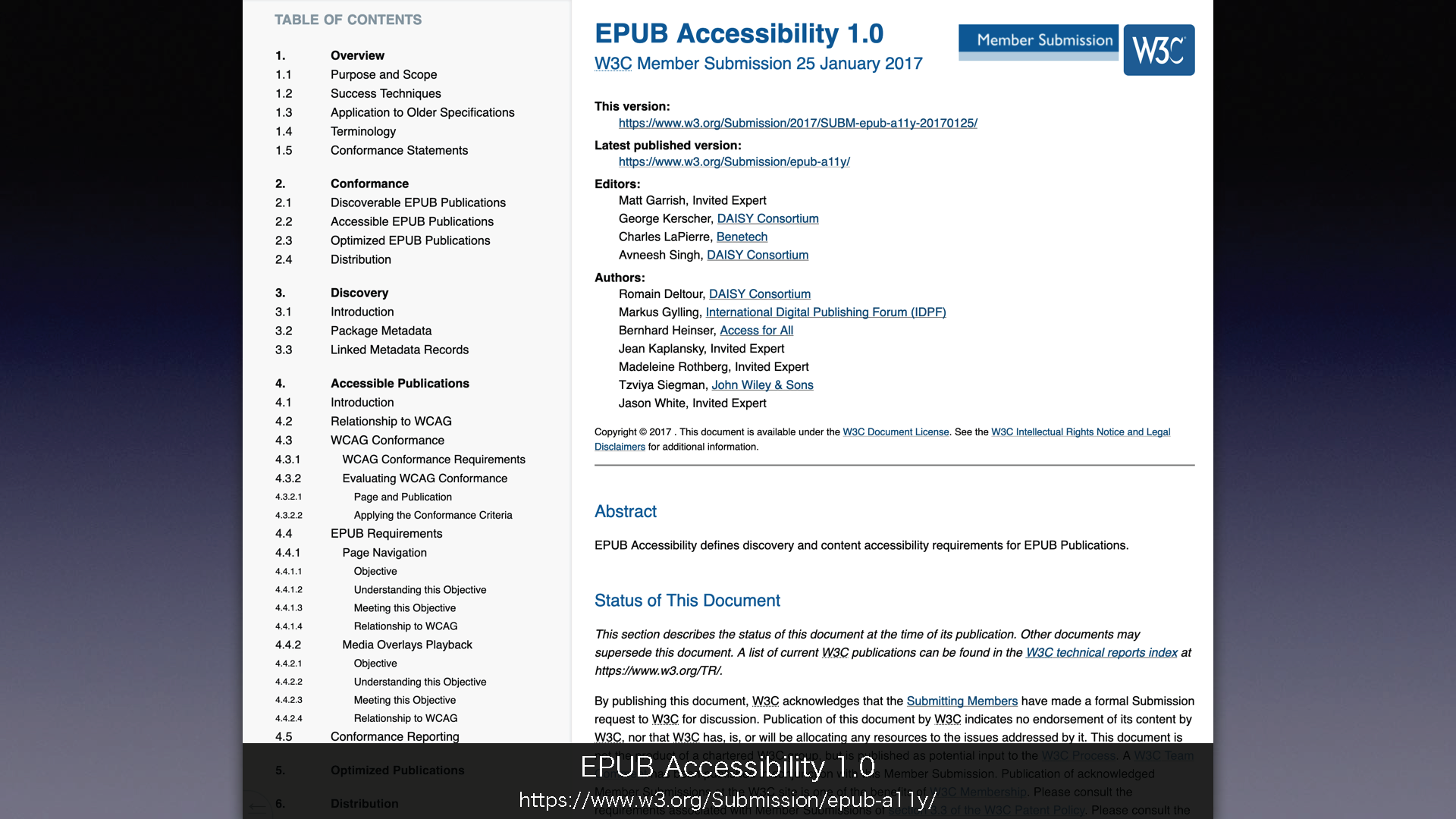

スライド5

W3Cの公用語は英語です。EPUB Accessibility1.0の中身を知るなら、英語を読む必要が出てきます。

<スライド5のリンク>

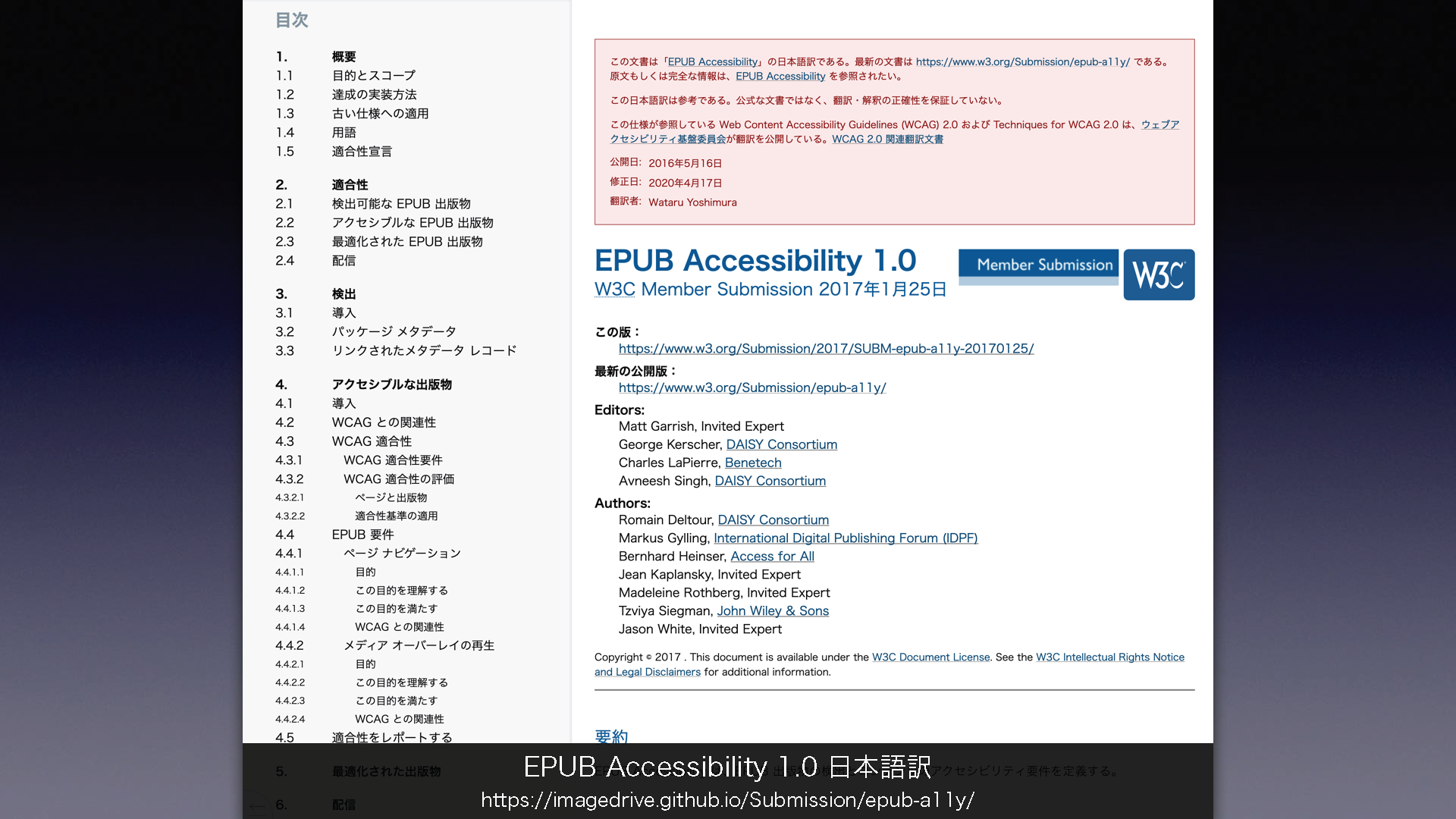

スライド6

吉村様という方が、翻訳してくださったものが公開されています。無料で確認できます。

<スライド6のリンク>

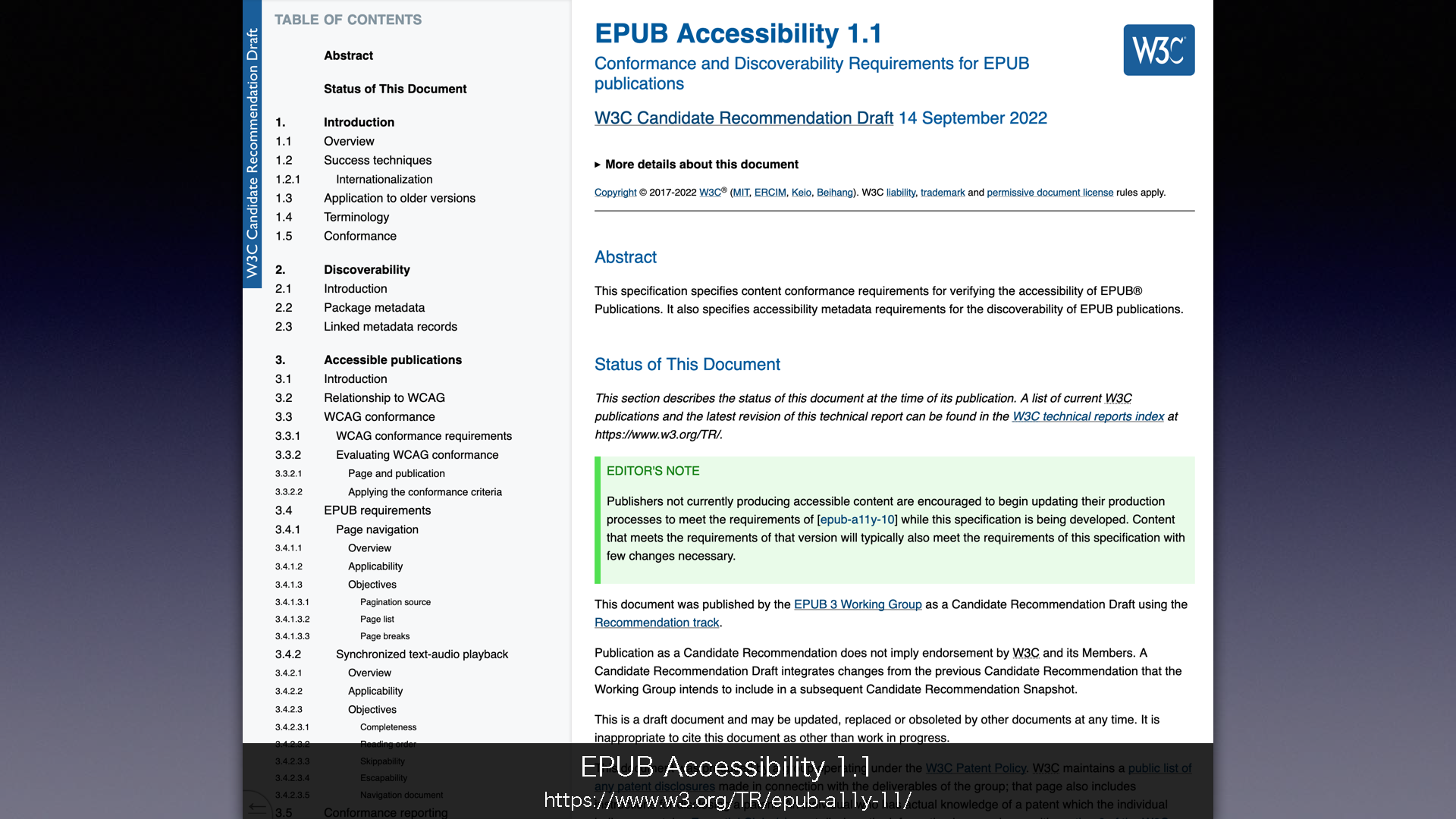

スライド7

吉村様や、村田様が委員長をしている日本DAISYコンソーシアム技術委員会があります。

<スライド7のリンク>

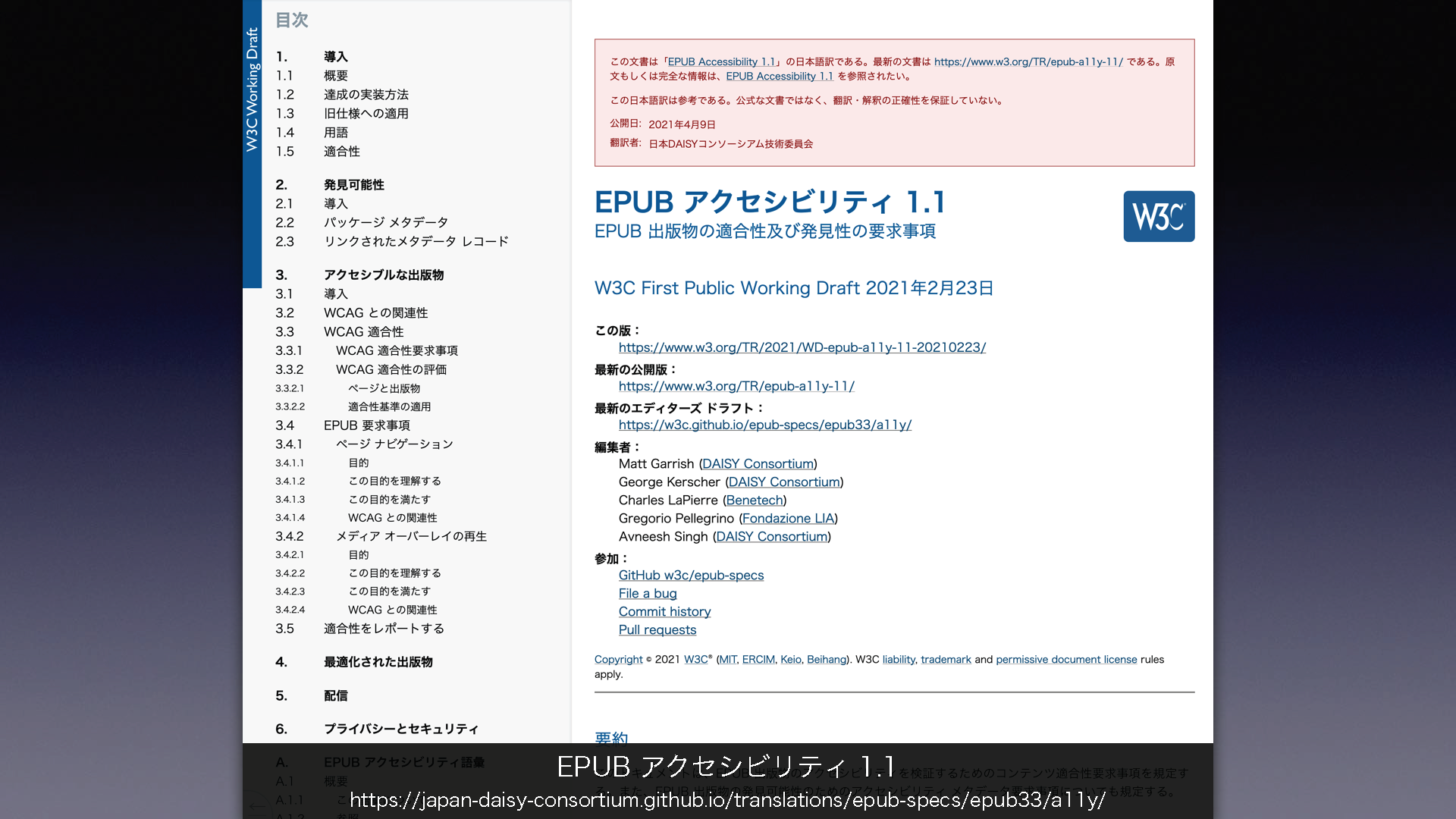

スライド8

こちらでは新しいバージョンの1.1の翻訳も手がけていて、公開されています。

<スライド8のリンク>

スライド9

これは勧告候補なので、公開されている日本語翻訳は古くなっています。これからEPUB出版物のアクセシビリティに取り組む方にとっては、非常に有用なリソースです。

<スライド9のリンク>

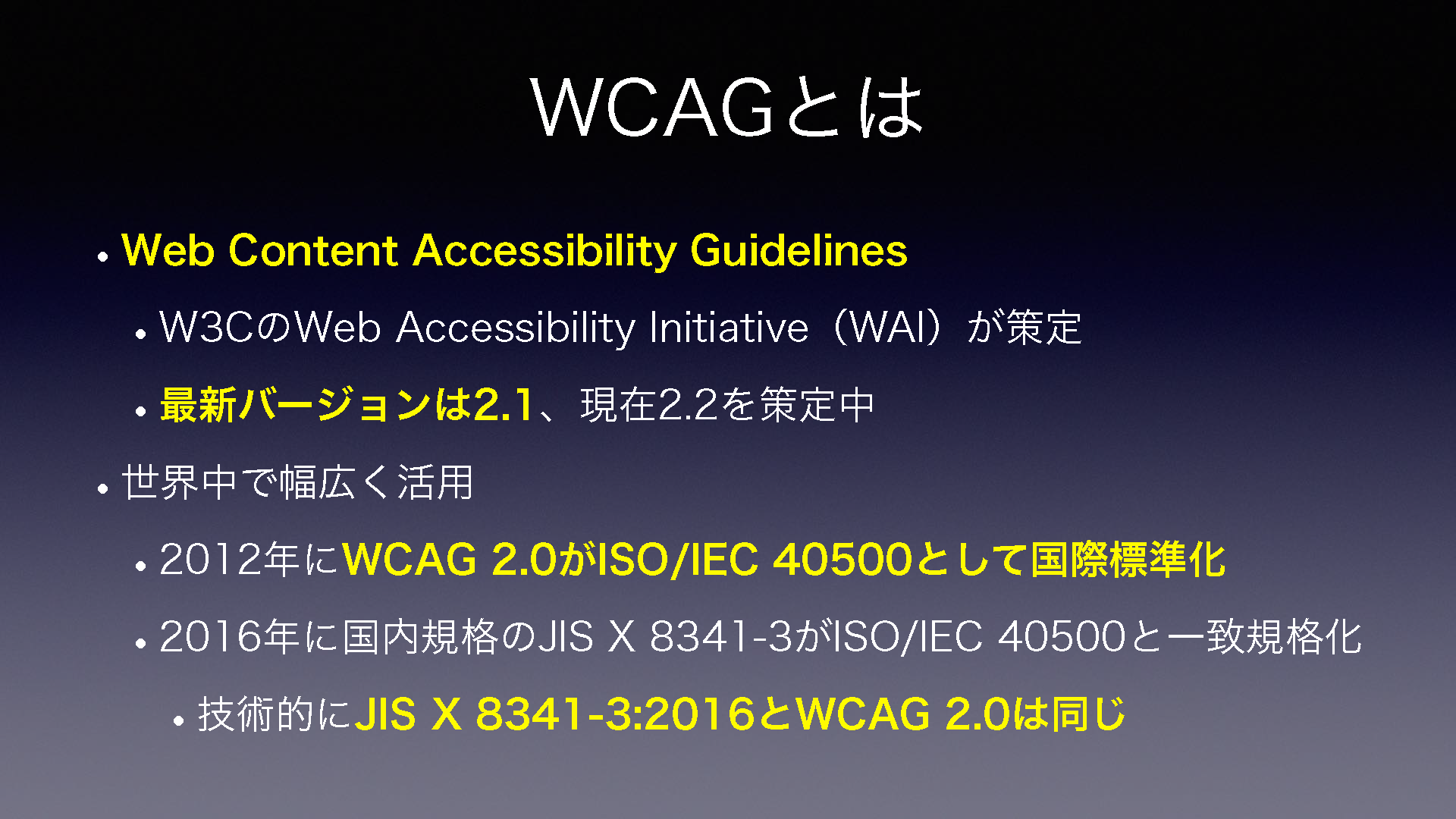

スライド10

EPUB Accessibilityでは、求められる要件の1つである、WCAGを使ってアクセシブルにすることが求められています。

WCAGとは何でしょうか。Web Content Accessibility Guidelinesの頭文字を取ったものです。ウィーキャグとも発音されます。W3Cの中のサブグループでアクセシビリティを専門的に扱うWAI(Web Accessibility Initiative)が作るガイドラインです。

最新は2.1ですが、2.2の勧告に向けて動いています。ガイドラインは世界中で使われています。2012年にISOの標準になったことが大きいです。これによって、国際標準と認められました。

もう1つ、WebコンテンツのアクセシビリティについてJIS規格があります。JIS X8341-3です。これがISO/IEC 40500と一致規格化されました。

これによって、日本のJIS規格がWCAGのバージョン2.0と等しくなり、日本国内でもWCAGが使われやすくなりました。

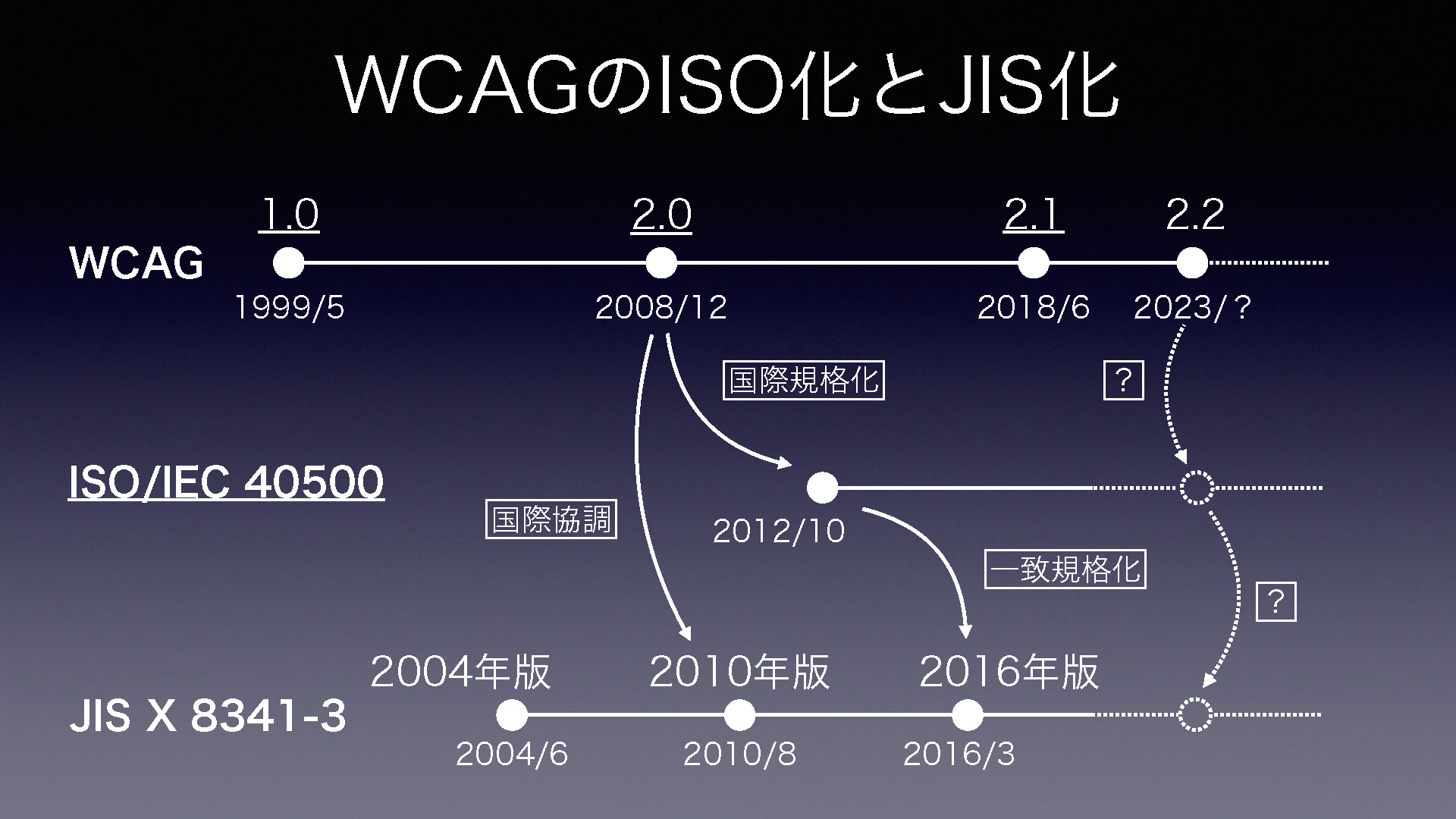

スライド11

年表形式で説明します。

WCAGのガイドラインは99年に廃止になりましたが、1.0が出ました。その後、2.0が出ました。その後、2012年にISO標準になりました。

一方、JIS規格は一番最初のバージョンは2004年になり、その後2010年に1回目の改訂が行われました。この時は、WCAG2.0が出たあとなので合わせようと、国際協調がなされましたが、一致規格ではありませんでした。その後、ISO標準が出たので一致規格化させようと、改正されたのが2016年版です。

WCAGとISO標準、JIS規格は、こういう関係です。

WCAGは2018年の2.1が最新です。2.2が来年の勧告に向けて動いています。

ISO標準化が実現すると、将来、どこかのタイミングで一致規格化がなされて、中身がWCAG2.2のJIS規格が出るかと個人的に予想しています。

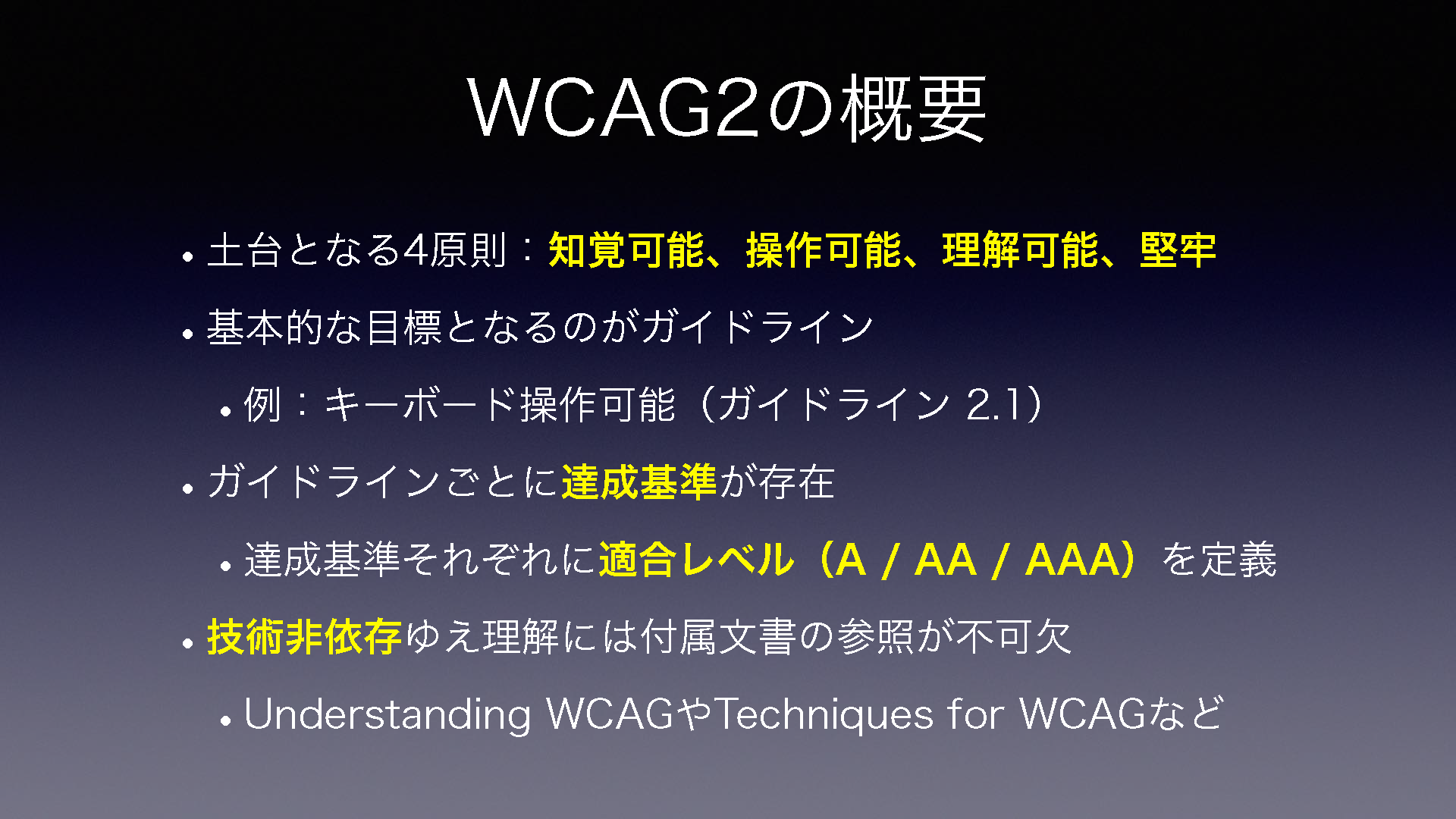

スライド12

WCAGのバージョン2.0や2.1、開発中の2.2も含めて、WCAG2がどういうものか紹介します。

4つの原則があります。

Webコンテンツは知覚できないといけないし、操作できないといけないし、理解できないといけません。現在および将来の様々な環境で利用できるよう堅牢であるべきとされています。

4原則には、ガイドラインという基本的な目標があります。その1つが、ガイドライン2.1にあるキーボード操作可能というものです。視覚障害のある人にとって画面を見て操作するのは難しいです。キーボードだけで操作できることが、非常に重要です。

このようなガイドラインには達成基準が定義されています。制作者が具体的に守るルールです。達成基準には適合レベルが定義されています。平たく言うと、必要性、重要性がランク分けされています。Aの数でそれを表します。1つのAからはじまり、AA、AAAの3つがあります。数は少ないシングルAが極めて重要で、取り組む必要性が高いです。

WCAG2は技術非依存で作られました。特定の技術に依存しないことで、頻繁なアップデートを避ける趣旨です。確かに、そういうメリットはありました。しかし、特定の技術に依存しないと、抽象度が上がります。そのため、極めて分かりにくい文章になるので、具体的にどうすればいいのか、Understanding WCAGやTechniques for WCAGなど付属文書の利用参照・併用が不可欠となっています。

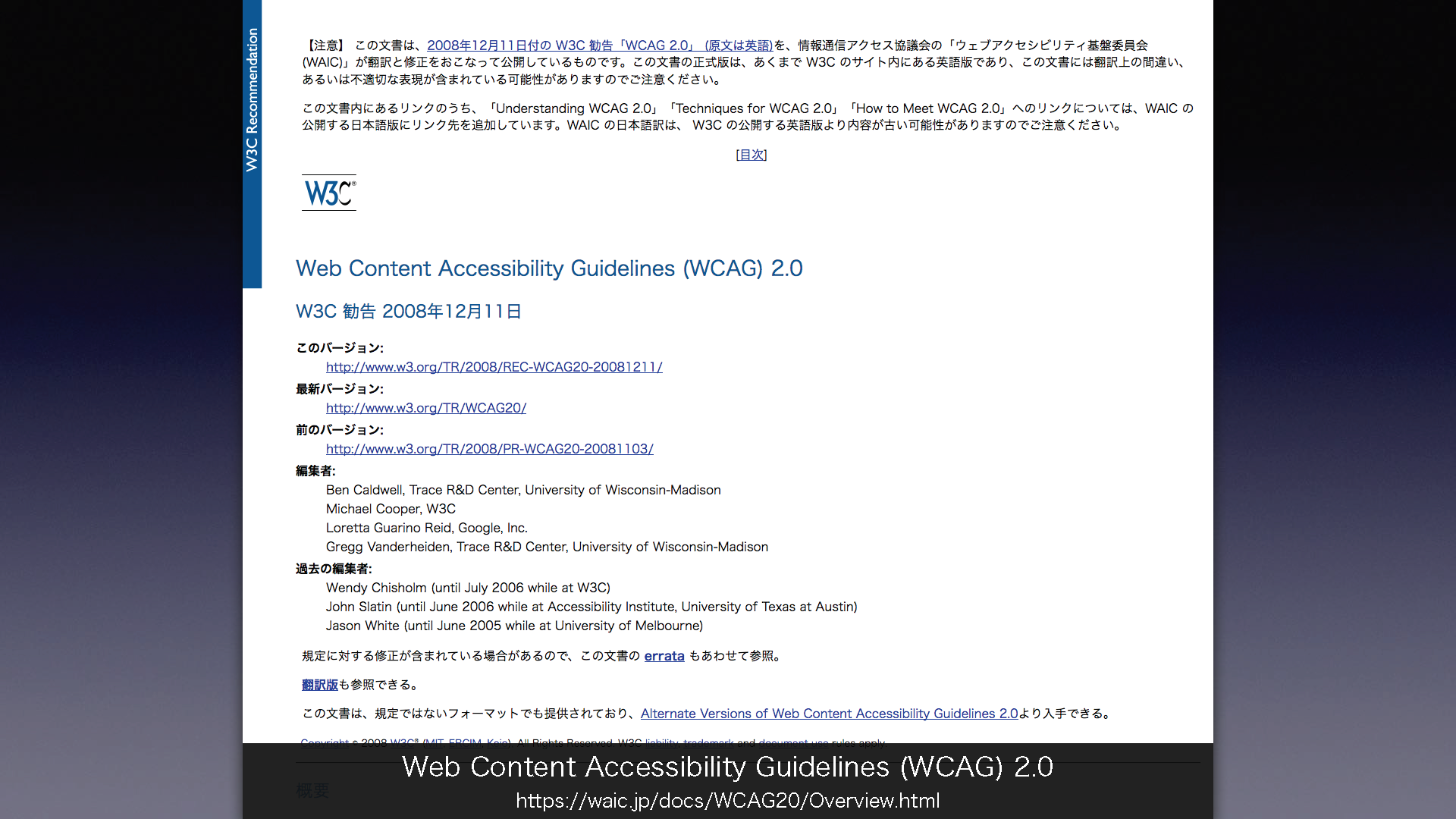

スライド13

WCAG2.0は、中身がJIS規格2016年度版と一致してます。ウェブアクセシビリティ基盤委員会というJIS規格の利用を促進するような活動をしている組織があります。その組織が中心となって翻訳を作成し、公開しています。日本語で読むことができます。

<スライド13のリンク>

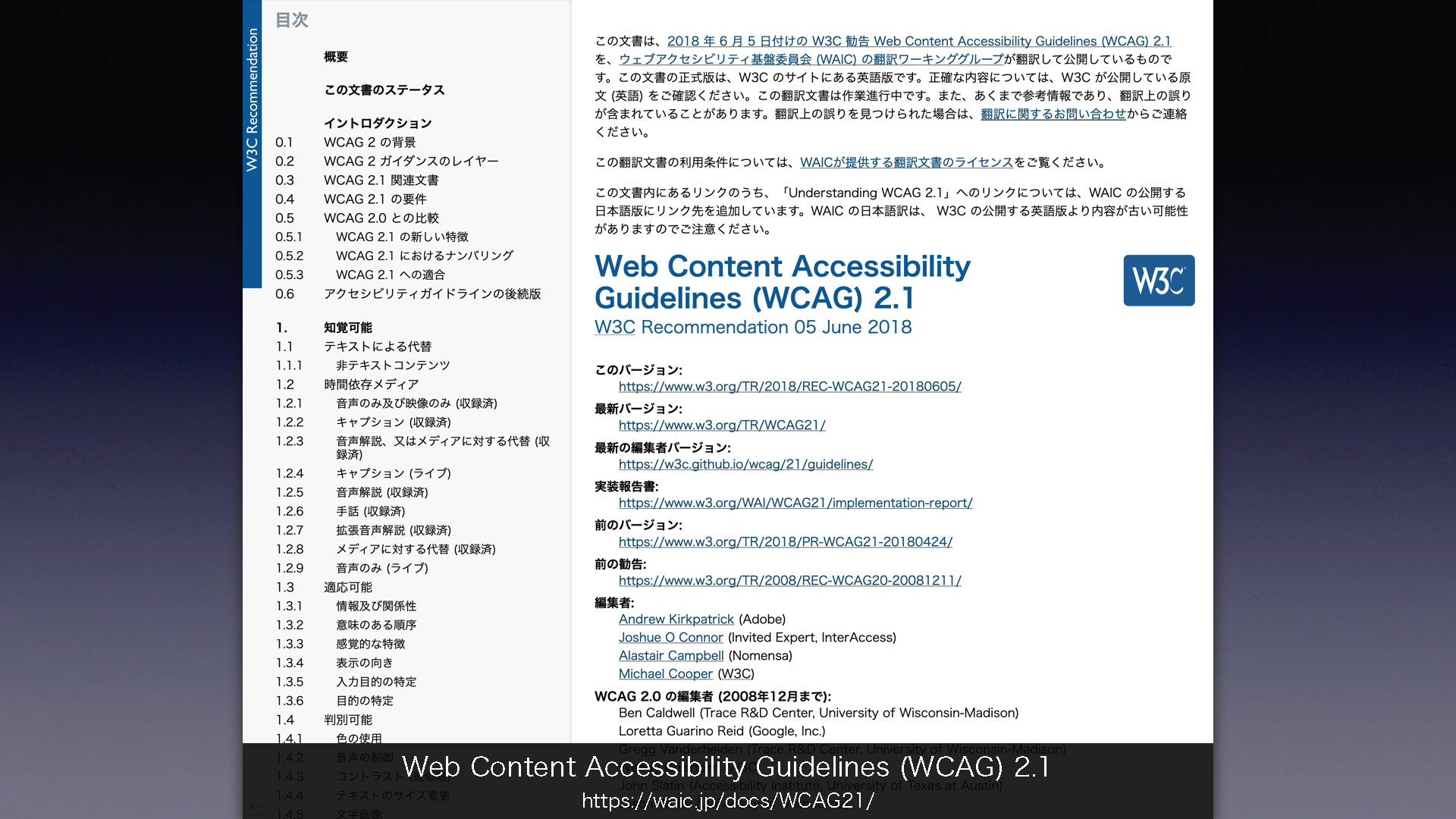

スライド14

その後継、2.1のガイドラインも、ウェブアクセシビリティ基盤委員会で翻訳をして公開しています。

2.1のWCAGはJIS規格ではありませんが、将来のJIS規格のアップデート、また広くウェブアクセシビリティの発展に貢献するということで、基盤委員会で公開している状況です。

<スライド14のリンク>

スライド15

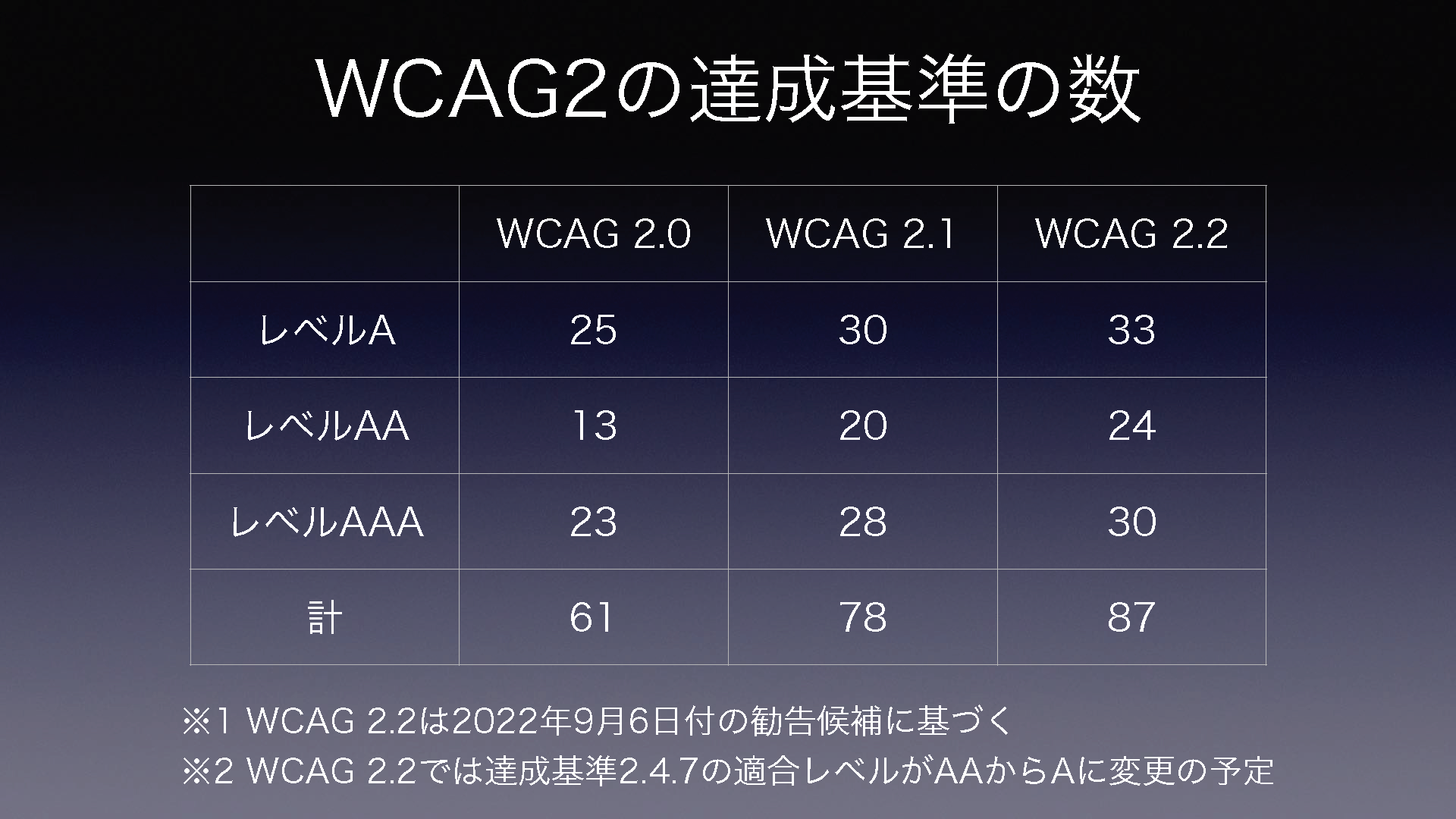

このガイドラインには個別具体的なルールとして、達成基準があります。

アクセシブルなEPUB出版物を作るには、どのバージョンのWCAGを用いるにしても適合レベルシングルAを満たす必要があります。

シングルAの達成基準の数は、WCAGのバージョンで異なります。2.0では25個だったが、2.1では30個に増え、2.2では33に増える可能性があります。

このあたり、気をつけなければいけません。最低でも2.0に対応しなくてはいけないです。

より新しいバージョンWCAGの利用が推奨されています。30または30以上の達成基準を満たす必要があります。

スライド16

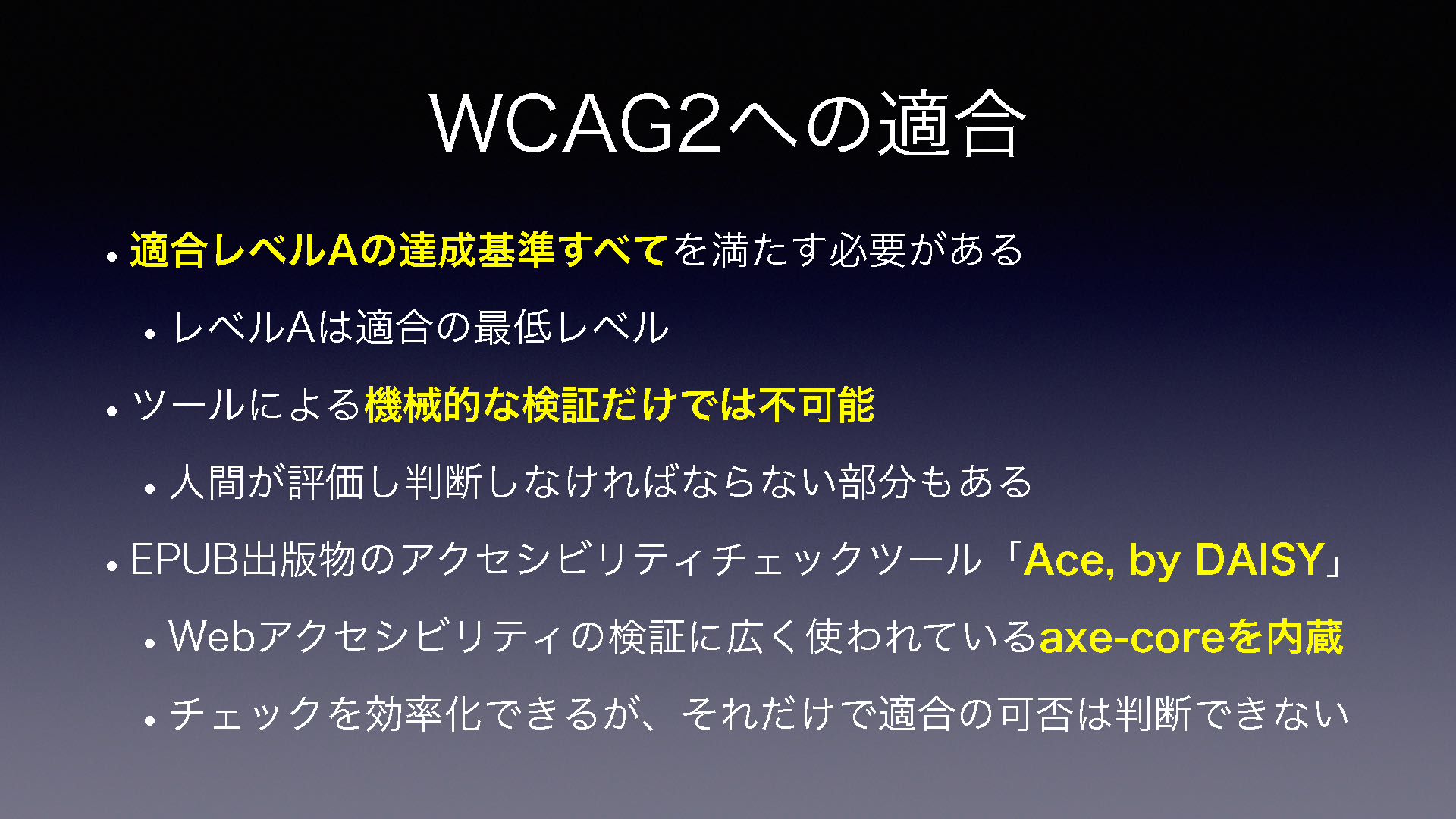

WCAG2にEPUB出版物を適合させるには、シングルAの達成基準すべてを満たすことが必要でそこが注意点として挙げられます。

そのプロセスでは、機械的なツールを使った検証だけでは不十分です。人間が評価しなければならない部分もあります。

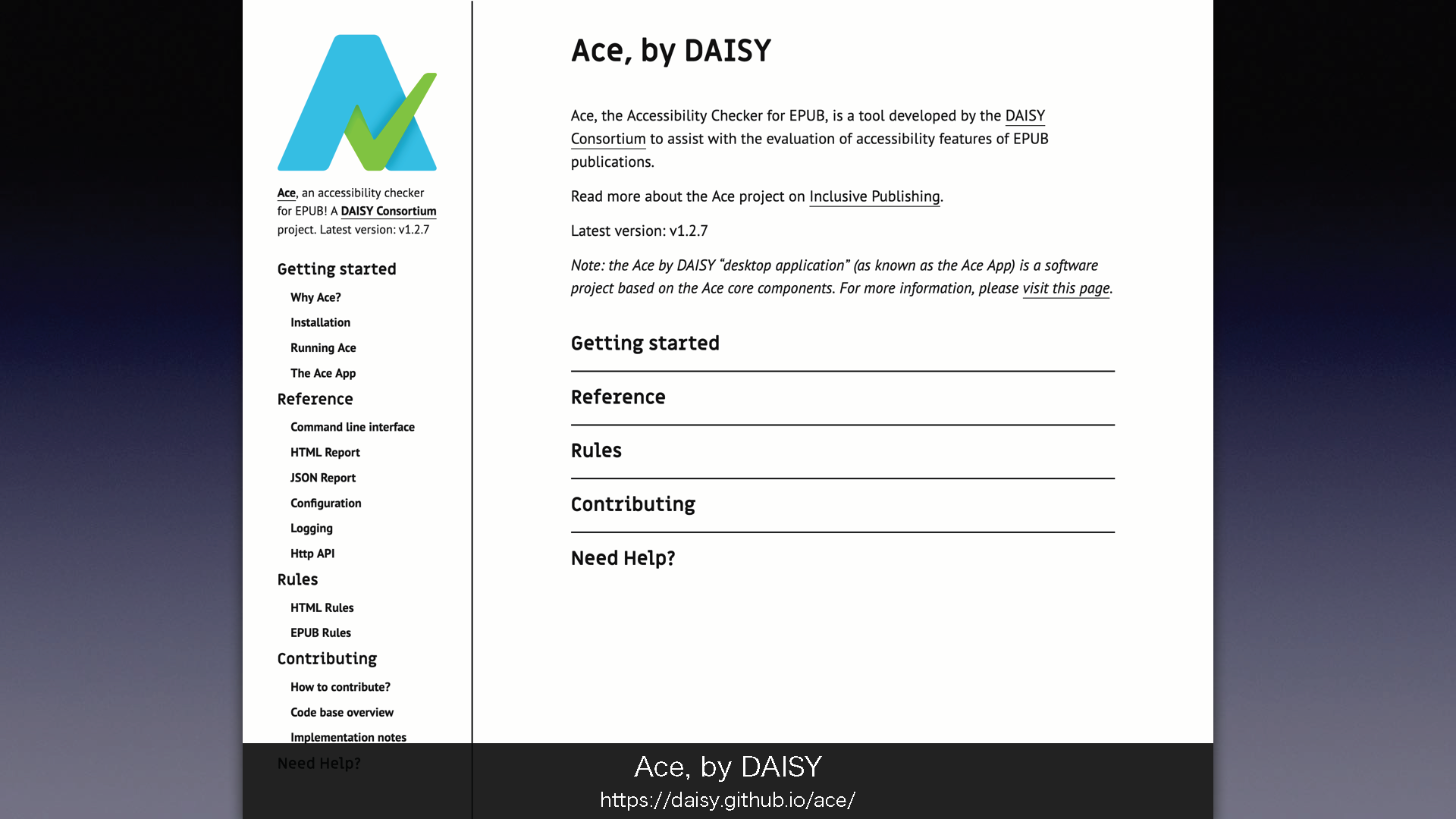

チェックツールとしては、DAISYコンソーシアムがオープンソースで出している、Aceがあります。これにはaxe-coreというエンジンが搭載され、Webコンテンツと同等の評価ができます。

こうしたツールを使うとチェックを効率化できます。残念ながら、それだけでは適合の可否判断ができないと、繰り返し申し上げておきます。

スライド17

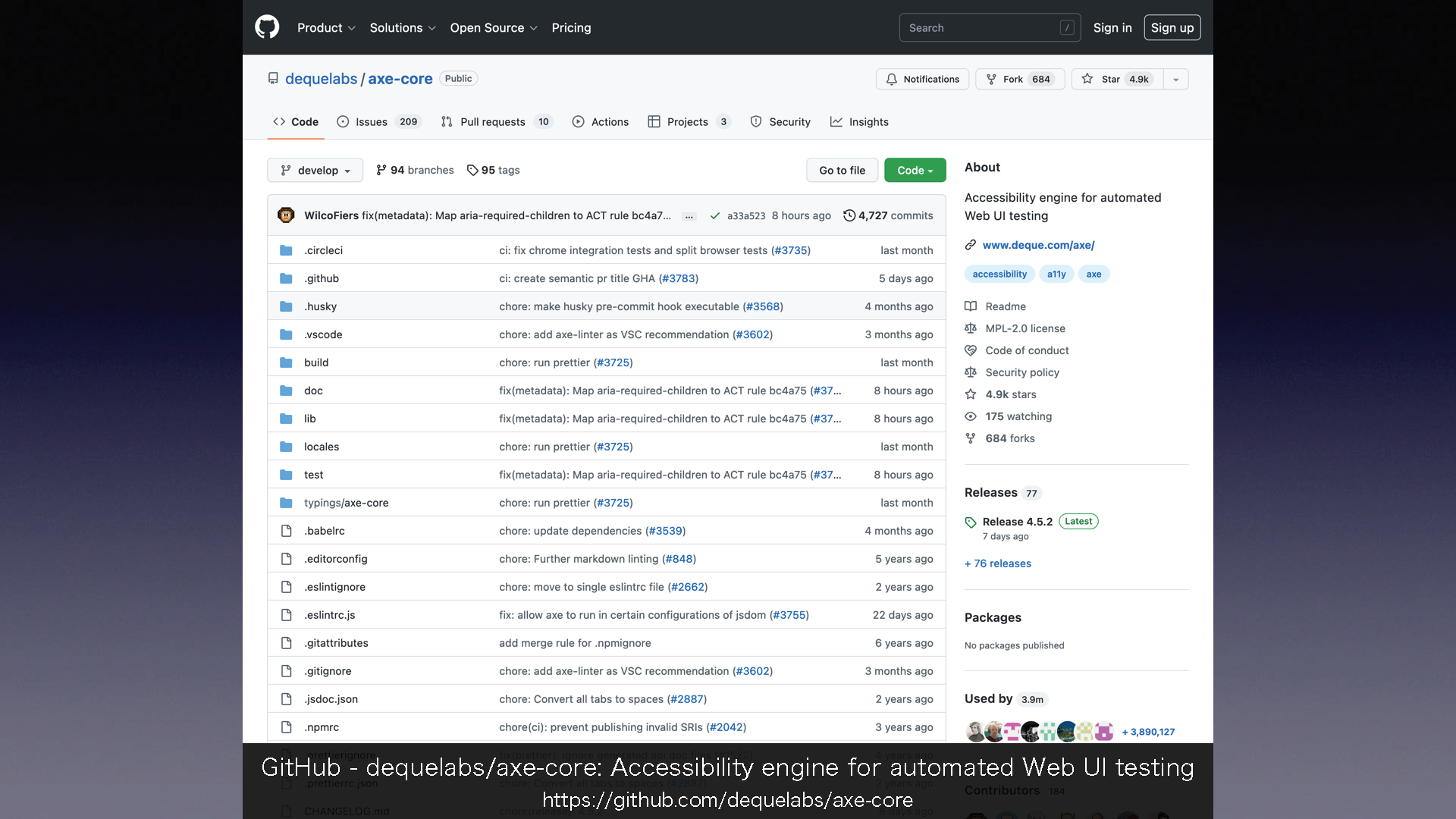

axe-coreは、私が勤める会社が提携するDeque Systemsというアメリカの企業がオープンソースで作っているエンジンです。GitHubで確認できます。

<スライド17のリンク>

スライド18

これを搭載しているのがAceというアプリケーションです。GUIでもEPUBファイルをドラッグ&ドロップでチェックできる便利なアプリケーション形式でも配付しています。

EPUB出版物のアクセシビリティに興味のある方はお試しください。

<スライド18のリンク>

スライド19

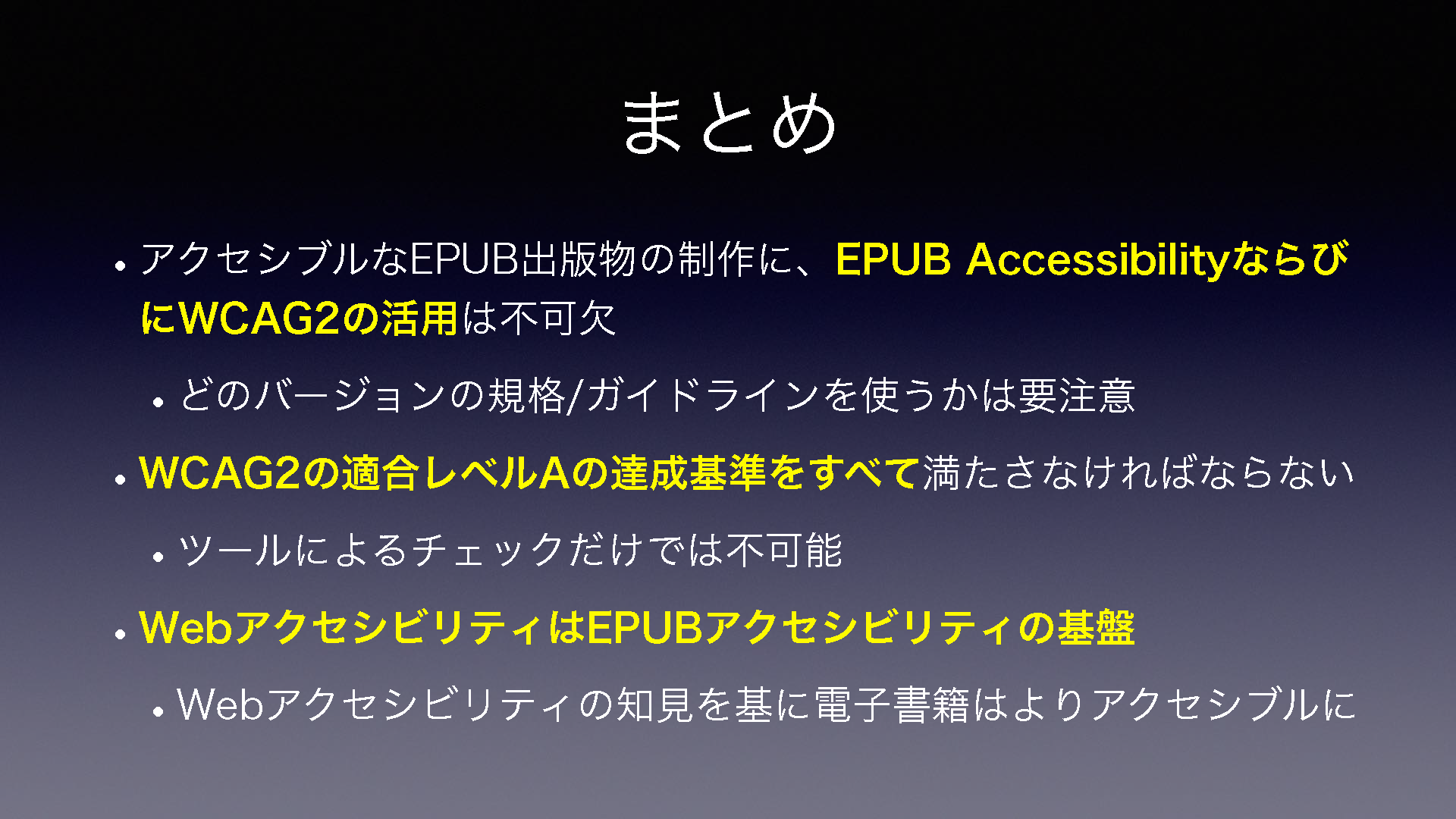

まとめさせていただきます。アクセシブルなEPUB出版物を作るには、EPUB AccessibilityとWCAG2の2つの規格、ガイドラインを必ず利用することになります。

どのバージョンの規格やガイドラインを使うかで、注意が必要です。EPUB Accessibilityについては1.1、WCAG2は2.2が開発中です。

WCAG2では、Aのすべてを満たさないとアクセシブルなものとみなされません。またツールチェックだけでは判断できません。手間がかかる部分は残ると思います。

ただ、Webアクセシビリティは今後のEPUBアクセシビリティの基盤になります。今日のセミナーのこくちーずから引っ張ってきた文言です。私も共感します。

これまでのWebアクセシビリティの知見とか、アプリケーション、チェックツールをベースとし、今後、電子書籍・EPUB出版物がよりアクセシブルになっていくことを強く期待します。

スライド20

ご清聴ありがとうございました。