ディスレクシアの困り感

講演者

神山 忠(日本DAISYコンソーシアム個人会員、ディスレクシア当事者)

講演内容

スライド1

ディスレクシア当事者の神山です。

私の方からは、ナビゲーション機能を中心に話したいと思います。

ディスレクシアにとって、墨字、フラットテキストが苦手な方が多いです。

それに対してナビゲーション機能がつくことで、とても助かるという内容です。

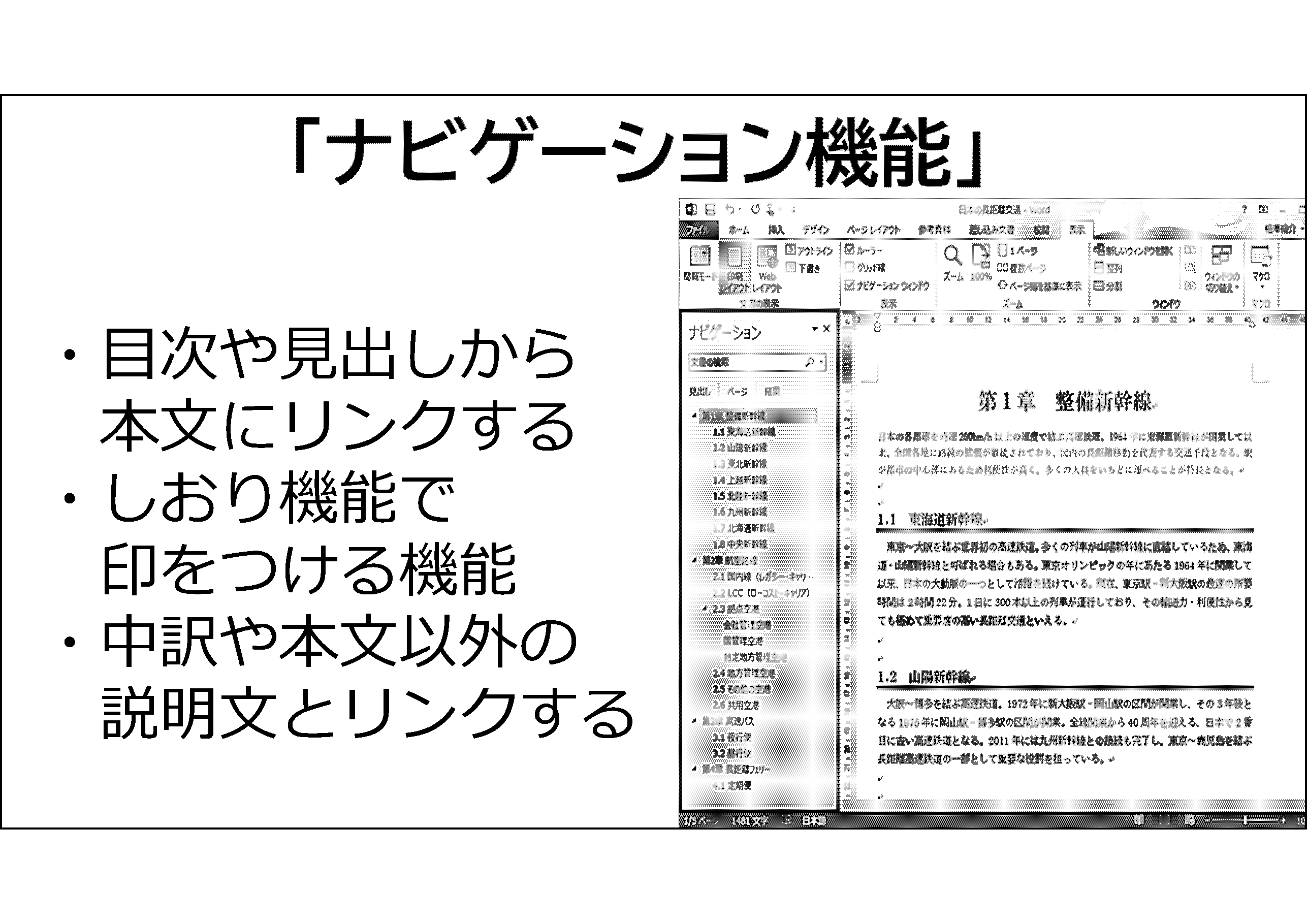

スライド2

ここで話すナビゲーション機能は、目次や見出しから本文にリンクする、その機能を指しています。

よくWordで見るナビゲーションは、見出しをクリックしたら、本文の見出しの内容に飛びます。目次と本文の関係性だと理解ください。

スライド3

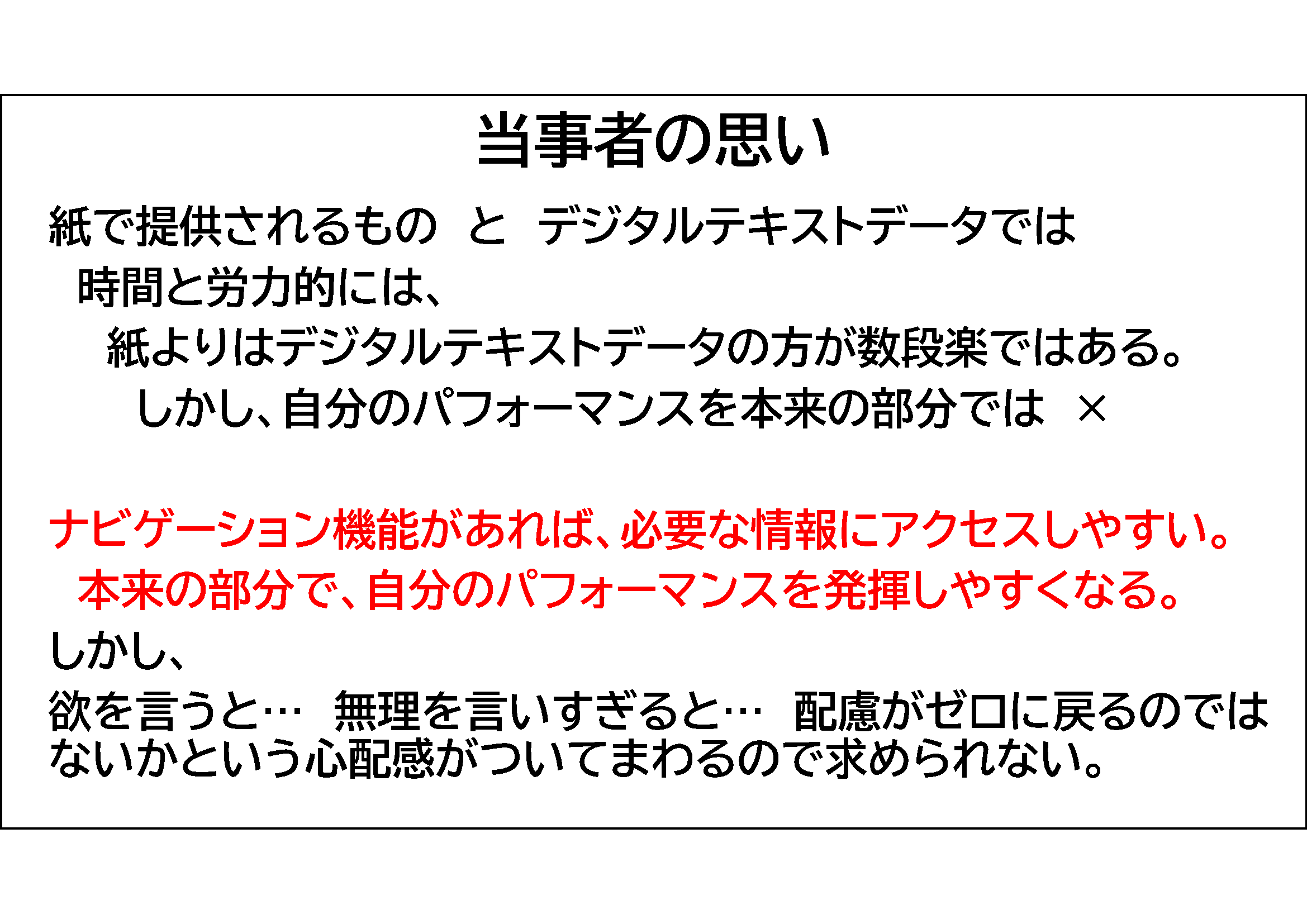

読みに困難がある人は、テキストデータがあれば大丈夫ではないか、そのような声を聞きます。当事者に聞くと「大丈夫」という声は確かに多いです。

ただ本音を聞くと、それ以上サービスを求めたら、せっかく得られた配慮がなくなるのではといった心配があります。

ここまで譲歩してもらえて提供してもらえたから、ここからは自分たちが我慢する範囲かなというような思いで、それ以上求められない気持ちの方が多いようでした。

スライド4

では、実際のところはどうでしょうか。少し昔に、各市町が出している広報誌がテキストで提供されるようになりました。

それは助かるのですが、実際に広報の内容をピンポイントで知りたいときに、すべてを読み上げさせて、どこに何が書かれているのか、どのへんで読み上げさせたらいいのか見当がつかないので、すべてを読み上げさせる必要がありました。

その点、ナビゲーションが付いていたら、時間や労力が軽減できます。

選挙のマニフェストも、テキストで得られる時代になりました。 でも、この政党の政策は何なのだろう、この立候補者の考えはどうなのだろうということを、ピンポイントで理解したくても、なかなかできないことがあります。

なので、やはりナビゲーションがあったほうがいいと思います。

スライド5

実際の読み上げ機能での読書となると、単にラジオを聞いていたり、テレビや動画を見ているような感覚に陥りやすいです。

つまり受動的な情報の入手という形になると思います。

しかしそれに対してナビゲーションがあると、能動的に、ここをもう1回読み上げさせてみようとか、そのようなアプローチができるので、かなり差が生まれると思います。

スライド6

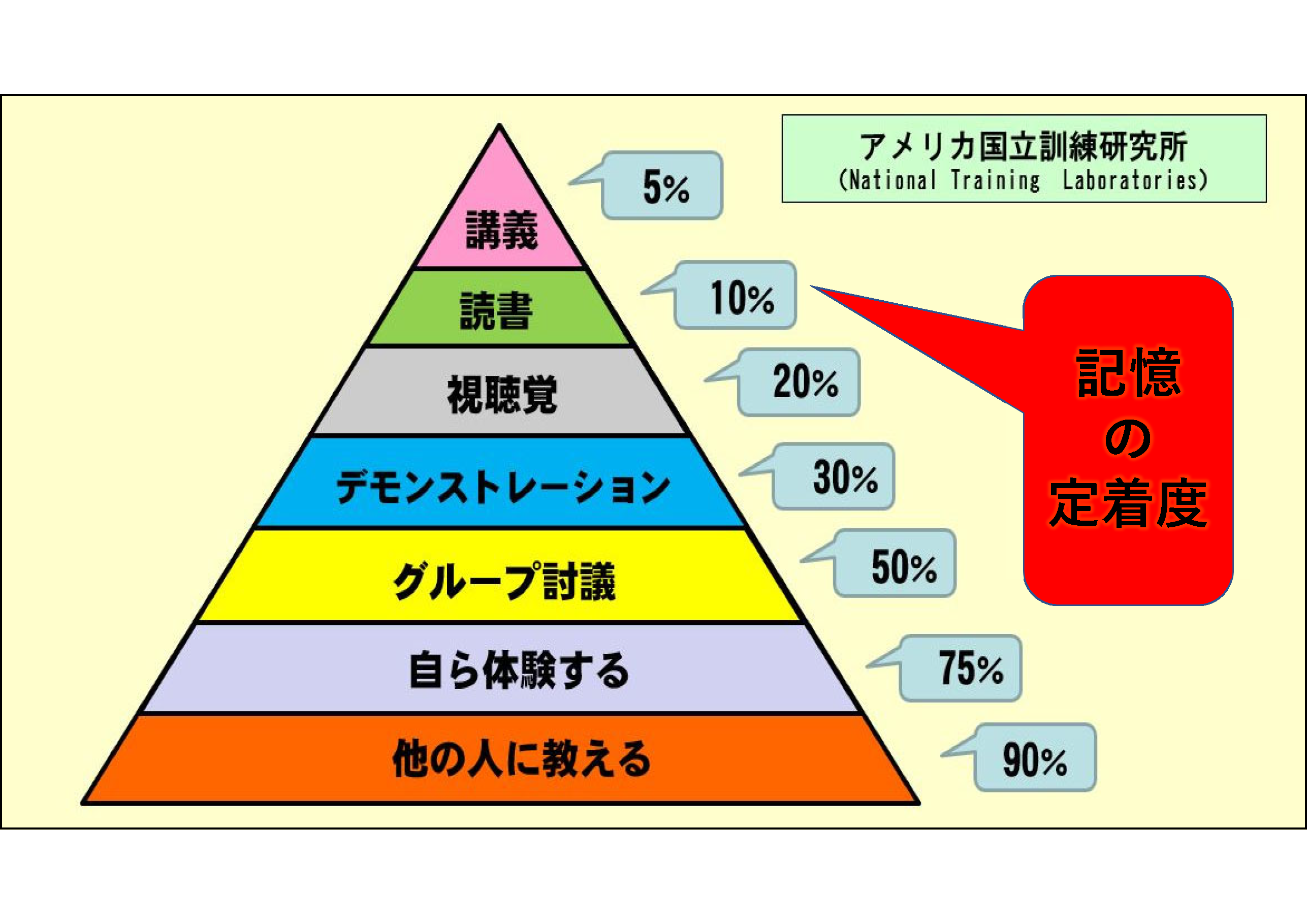

こちらのスライドは学びのピラミッドといわれるものです。講義だと、記憶の定着度が5パーセントくらい、読書だと10パーセントくらいということです。能動的に情報にアクセスすることで、記憶は倍の定着度になると言われています。

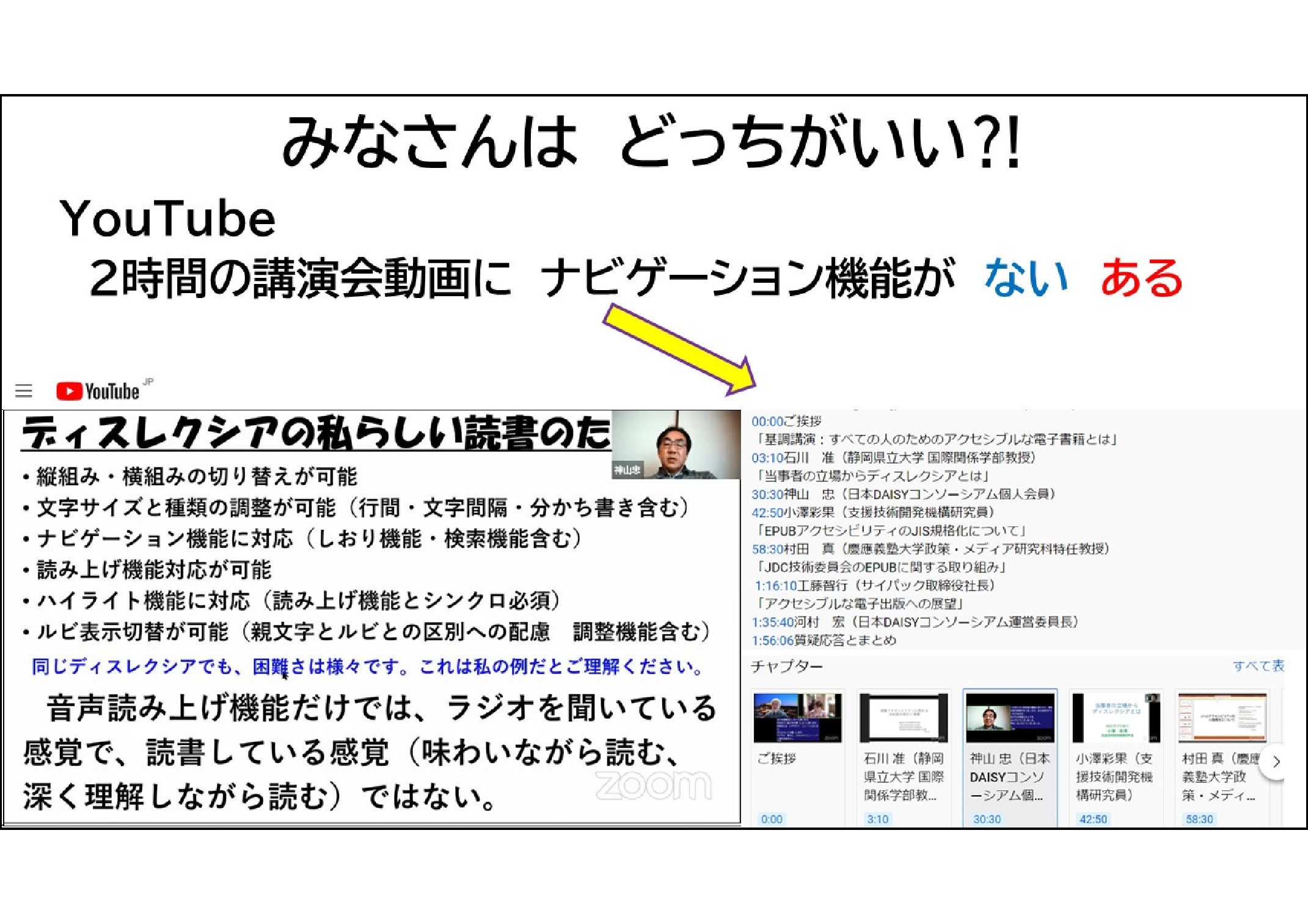

スライド7

皆さんが、このセミナーの画面をYouTubeで再生するとしたら、2時間も聞かないといけないので、大変だと思います。もしその横に何分からは誰がどんな内容を話す、そうした目次的なものやキャプチャー的なものがあると、それをクリックすれば再生される、そんなナビゲーション機能があれば、より能動的に講演内容を受信して自分に活かせると思います。こうしたナビゲーションに当たるものが電子書籍にあるといいと思います。

スライド8

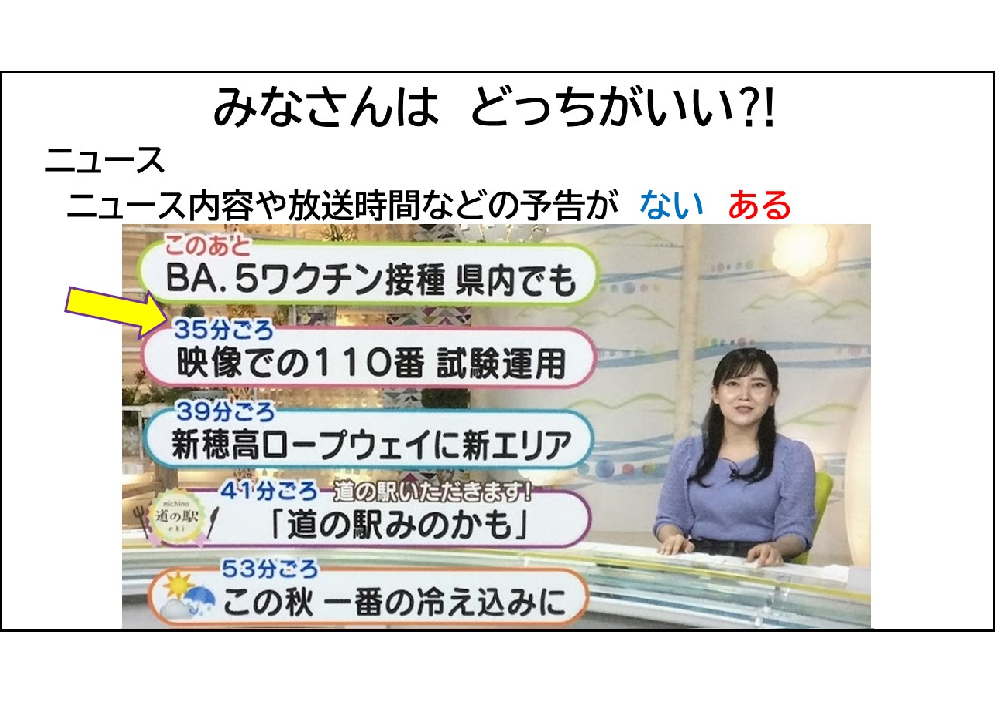

最近のニュースだと、こういったスライドのような内容が出されることが多くなっています。

これにより、時刻、このあとすぐにこの内容、35分ごろからこの内容などと、具体的な説明が付いていると、ニュースもより意欲的・能動的に見られます。

スライド9

本を選ぶときのことを考えてみましょう。

小説を選ぶときに目次を見て吟味する人は少ないと思います。しかし、実用書的なもの、調べ物などだと、目次で吟味することは多いと思います。

ディスレクシアの人がどういった本を読むか調査しました。圧倒的に実用書が多いです。

つまり、必要にかられて本を探して読みます。その時には、内容と目次の関連性が重要視されると感じます。

スライド10

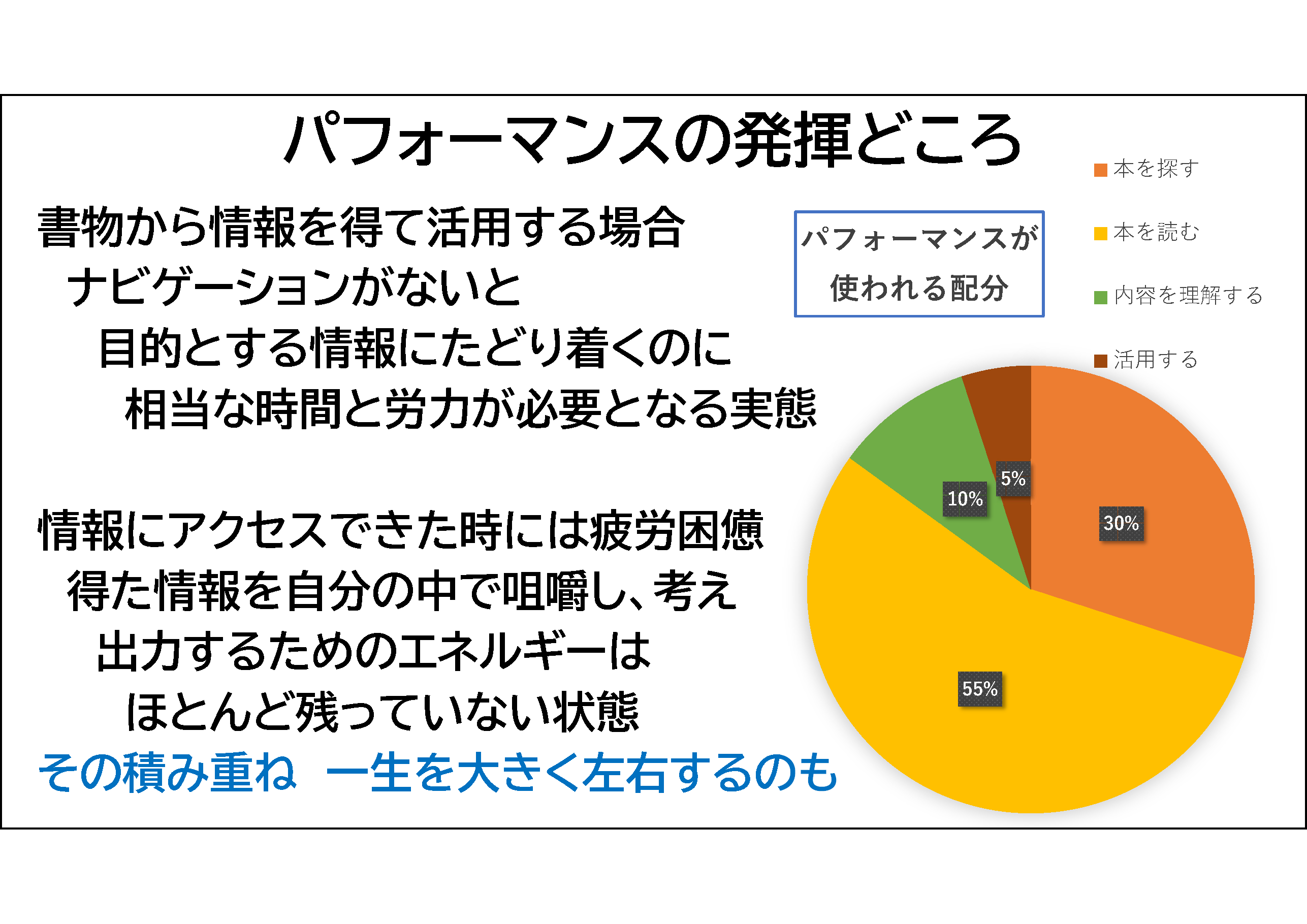

実際、ディスレクシアの人が読書について感じていることで、ご本人が持っているパフォーマンスが、どの部分で使われているかについて、聞いてみました。

本を探すのに30パーセント、読むことに50パーセントくらい使い、くたくたになって残りの10パーセントを使って理解し、残りの5パーセントくらいで活用しているということです。探したり読むことに相当な労力を使って疲労困憊してしまって、本の恩恵を受けられない実態も見えてきました。

この点について、探す部分や読む部分での負荷を変更、調整で軽減できるとうれしいです。

スライド11

書籍、書物の恩恵を受けるために、ナビゲーションは私たちディスレクシアにとって不可欠です。

それらがスタンダードになってくれると、YouTubeやニュースで感じたように、ほかの方もより生活しやすい社会になると思います。

ナビゲーションの充実・改善と合わせて願うことがあります。それは再生ソフト、リーダーソフトの開発が進むことです。

簡単ですが、これで終わります。ありがとうございました。