EPUBアクセシビリティのJIS規格化について

講演者

村田 真(慶應義塾大学政策・メディア研究科特任教授)

講演内容

スライド1

ご紹介、ありがとうございます。今日は、「成立したEPUBアクセシビリティJIS規格と今後」について発表します。慶應義塾大学の村田です。よろしくお願いいたします。

この発表で、私が最も言いたいことは、出版側とAccessibility側の協力が重要だということです。この件については、また後で触れます。

スライド2

今、欧米の出版界で大騒ぎになっているのが、欧州アクセシビリティ指令です。

出版社にアクセシブルな電子書籍のを提供を義務づける法律です。提供できなければ罰則、イタリアでは罰金です。

これで、ヨーロッパでは大騒ぎになっています。ほかの国でも同じように、罰則のある法律が来年あたりから施行されます。それにどう対処するかで、出版社は大騒ぎです。

しかし、ヨーロッパのことだから日本には関係ないと思う人も多いです。しかし、PL法を考えると、そうではなさそうです。

日本の製造物責任法は1995年に施行されました。ECでPLの指令が出たのは1985年です。10年たって、日本で法律ができたことになります。

では、アクセシビリティに関してはどうでしょうか。EUのアクセシビリティ指令は2019年の施行です。もし10年と考えると、2029年に日本でも罰則まで含んだ法律ができることになります。

PL法の時には国際条約は関係ありませんでした。アクセシビリティに関しては日本が批准した条約も関係します。恐らく2029年よりはもっと前に具体化すると期待しています。

EUのアクセシビリティ指令は、理念法ではありません。

電子書籍や電子書籍リーダーが満たすべき、具体的要件を定めています。罰則まで含んだ立法を各国に求めています。理念法とはまったく対局で、非常に細かいことを要求しています。

スライド3

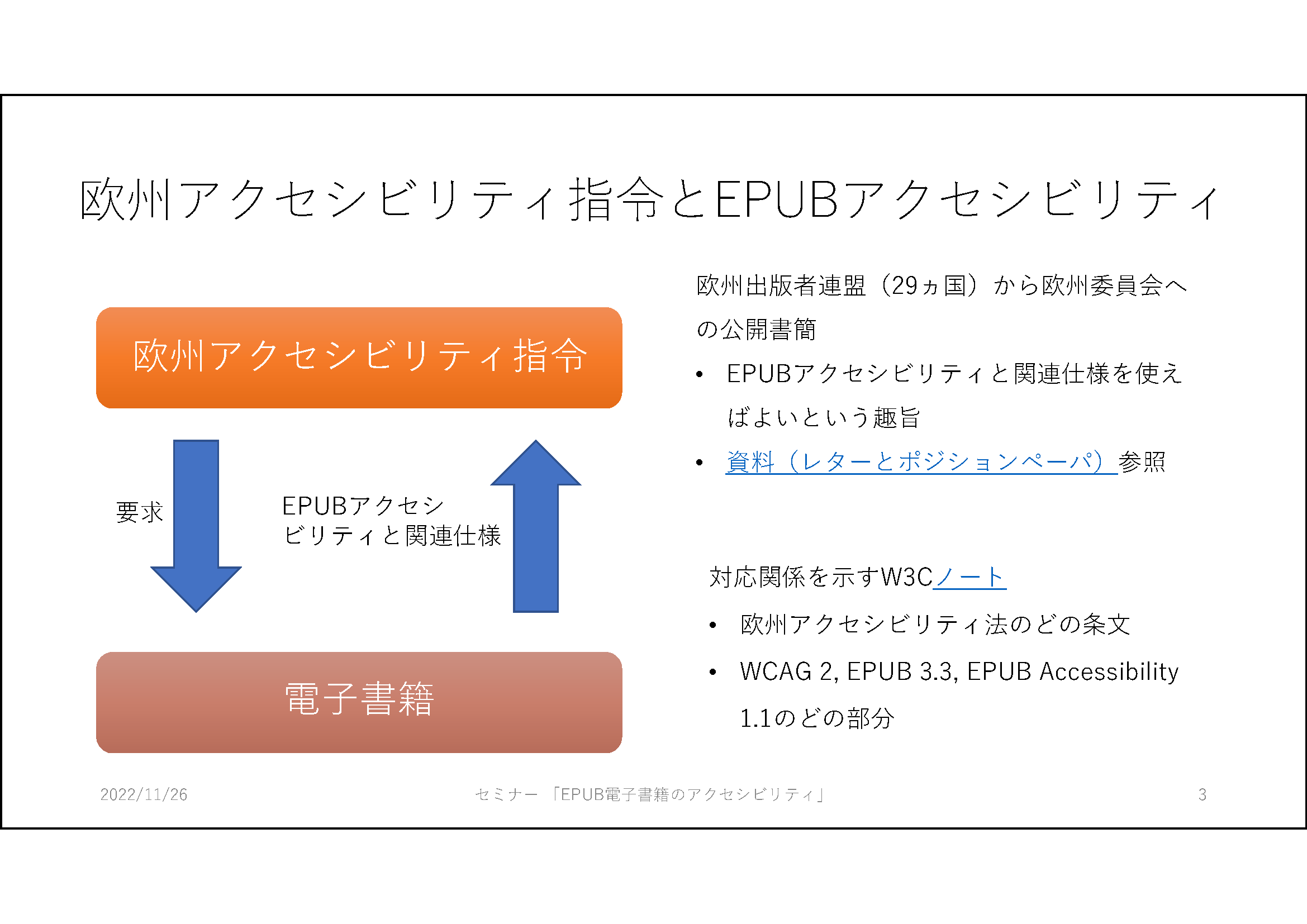

では、どうやって欧州アクセシビリティ指令に対応するのでしょうか。これに関して、欧州出版社連盟は、欧州委員会に公開書簡を出しています。

その内容はこうです。EPUB Accessibilityと関連仕様をちゃんと使えば、欧州アクセシビリティ指令が要求するアクセシブルな電子書籍ができる、ということです。

詳細は、リンクを後でご覧ください。

公開書簡に対して、欧州委員会は非公開に回答したようです。その内容は、欧州出版社連盟の言うことを暗黙に承認し、欧州として別の基準は作らないことを決めました。

欧州アクセシビリティ法のどの条文とEPUB Accessibility及び関連仕様のどの部分が対応するか、それを示すためのW3Cノートも公開されています。

欧州アクセシビリティ指令を満たすには、EPUB Accessibilityと関連仕様を使えば大丈夫です。それがヨーロッパでの方針になったと理解しています。

<スライド3のリンク一覧>

スライド4

EPUBアクセシビリティ仕様の具体的なゴールは2つです。

1つは発見で、もう1つは評価です。

発見というのは、例えばこうです。読み上げ可能なものを発見する、総ルビ可能なものを発見する、ナビゲーション可能なものを発見する、具体的には、そのためのメタデータというラベル付けを用意します。

もう1つは、今のEPUB出版物がどこまでアクセシブルか評価、認証することです。

それによって、出版社も利用者も、どのEPUB出版物がどこまでアクセシブルか評価、把握できるようになります。この2つが、EPUBアクセシビリティ仕様の主な目標です。

スライド5

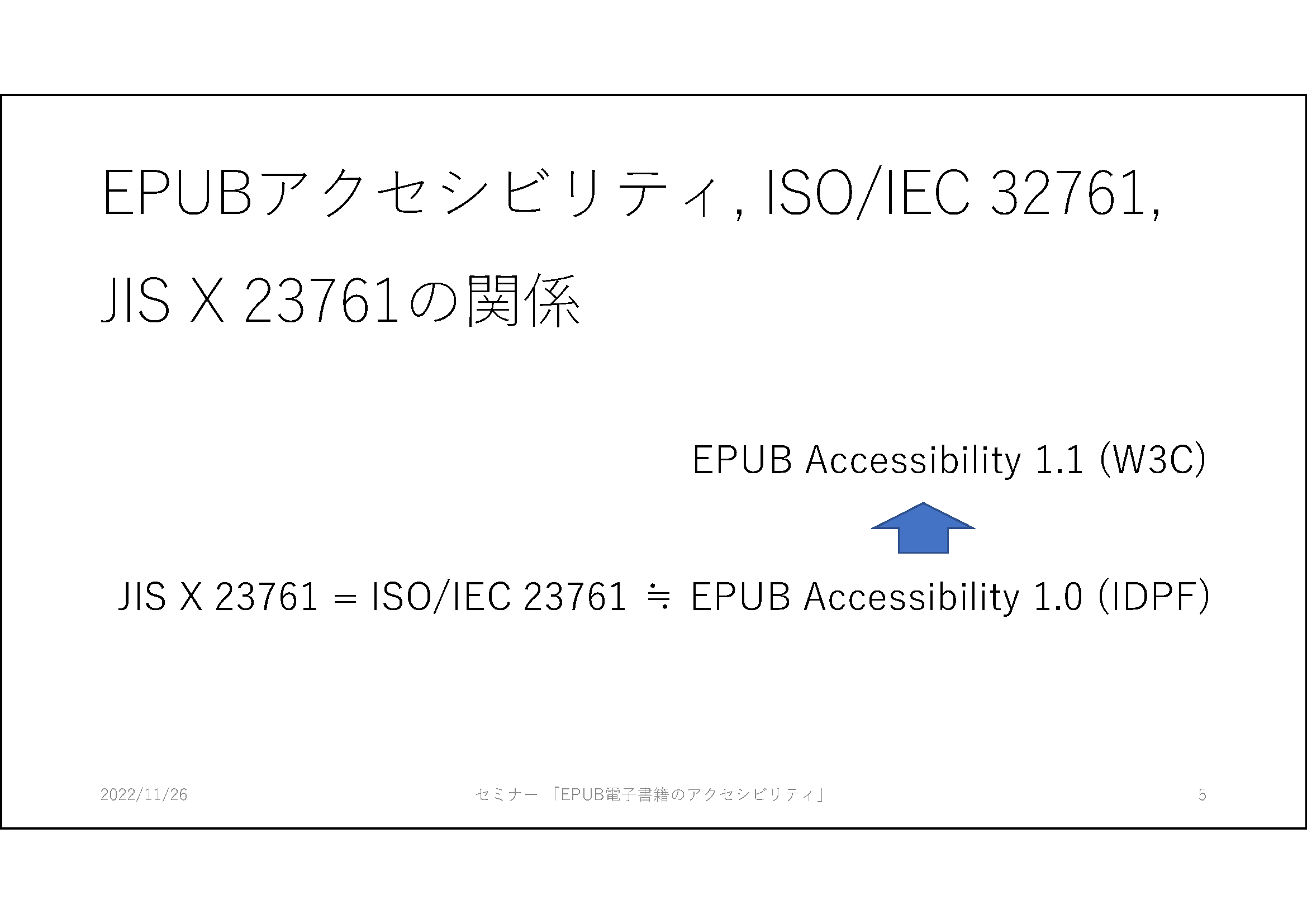

ここで、EPUBアクセシビリティ仕様の、各標準化団体での位置付けを確認します。

日本では、JIS X23761です。これは、ISO/IEC 23761国際規格と一致しています。そして、これは、EPUB Accessibility1.0という、IDPFで制定された仕様とだいたい同じです。

現在EPUB Accessibility1.1、最新バージョンの仕様がW3Cで活発に制定作業中です。これに関しては最後に触れます。

スライド6

EPUBアクセシビリティを推進する組織はどこでしょうか。

もちろん、DAISYはずっと関わっています。そのほかにイタリアのLIA財団もずっと推進しています。LIAについては、後で詳しく述べます。

フランスはEDRLab、これは政府も関わっている団体です。アメリカならBenetech、VitalSourceのような私企業、フランスはHachette(アシェット)、ドイツはBorsenvereinという業界団体となっています。

そのほか、Wiley、Koboなど枚挙にいとまがありません。

欧米だと、EPUB Accessibility仕様に関心がない出版関係者はいないといってよいと思います。もちろん、それですぐ対応できるのものではないです。

これに対応しないといけません。さあ、どうしよう、と。欧米ではそういう状況です。

スライド7

では技術的にEPUBアクセシビリティ仕様を日本国内でで採用するのは難しいでしょうか。

リフロー型ではまあまあ簡単です。固定レイアウトでは困難です。これが私の理解です。

リフロー型で最低限なことは次の2つです。

画像にその画像がなんであるかということを説明するテキストを付ること、その出版物がどこまでアクセシブルかメタデータを付けること、主にこの二つです。ほかにもありますが、割愛します。

今言ったのは最低限です。上を見ればきりがないです。例えば、ルビ有り、ルビなしの切り替えができるなどがあります。

固定レイアウト、漫画などでは困難です。これはかなり先の課題になると思っています。日本固有の難しさもあります。

スライド8

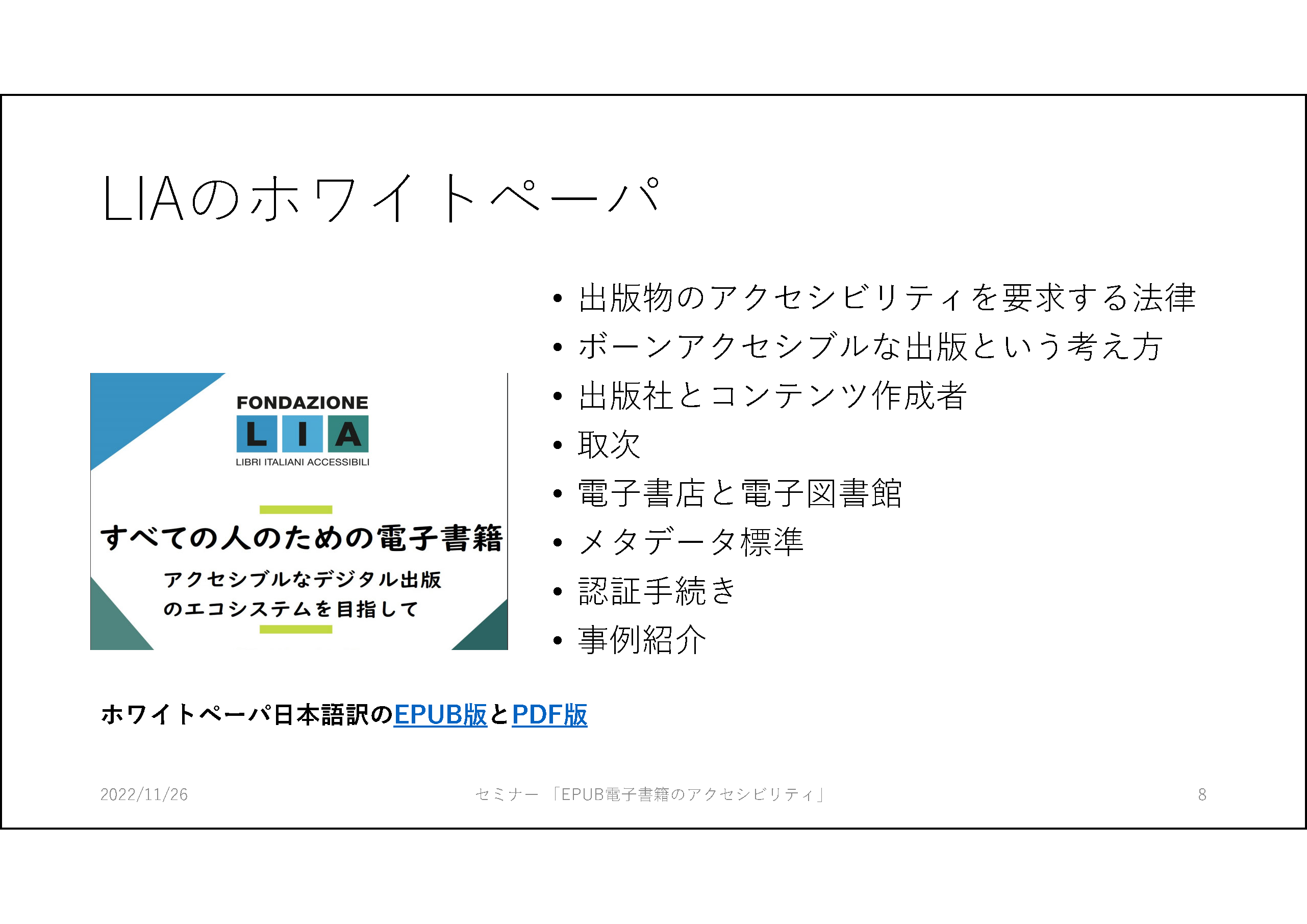

リフロー型の場合は、日本での採用は簡単だと話しました。

問題は技術ではなく、運用です。

「出版に関わるサプライチェーン全体でどうEPUBアクセシビリティに対応していくか」、 これについては、イタリアのLIAから出ている、「すべての人のための電子書籍」というホワイトペーパがほぼ全体像をカバーしています。

日本語翻訳も慶應大学のAPL(アクセシブル・パブリッシング・ラボ)から提供されています。

このホワイトぺーパーでは出版社や著者の果たす役割、取次、電子書店、電子図書館などのいろんなプレイヤーがどのようにアクセシビリティに関わるのか、必要なメタデータ標準は何か、認証手続きはどんなことをするのか、実際の事例紹介まで、すべてカバーしています。

数年前に出ましたが、今でも参考になる資料です。

<スライド8のリンク一覧>

スライド9

LIAというのは、イタリアの組織で、EPUBの出版物のアクセシビリティの認証を行っています。

10年ちょっと前から立ち上がった組織です。出版側とアクセシビリティ関係者の共同運営です。商用EPUB出版物のアクセシビリティ認証を行っています。

スライドの左側の写真の盾は、WIPO(世界知的所有権機関)で賞をもらったときの盾です。

このLIAが各国からの羨望の的です。この前、ヨーロッパのいろんな人と話す機会がありました。どこもLIAが成功していることを羨ましがっています。

LIAは出版社とアクセシビリティ関係者側との共同運営で、10年前から動いています。

出版社とアクセシビリティ関係者側との摩擦がなく上手くいっていて、協力関係ができています。それが各国の羨望の的です。

各国ではそういった協力関係がうまくいっていません。緊張関係があったりします。場合によっては、訴訟沙汰もあったりします。

<スライド9のリンク一覧>

スライド10

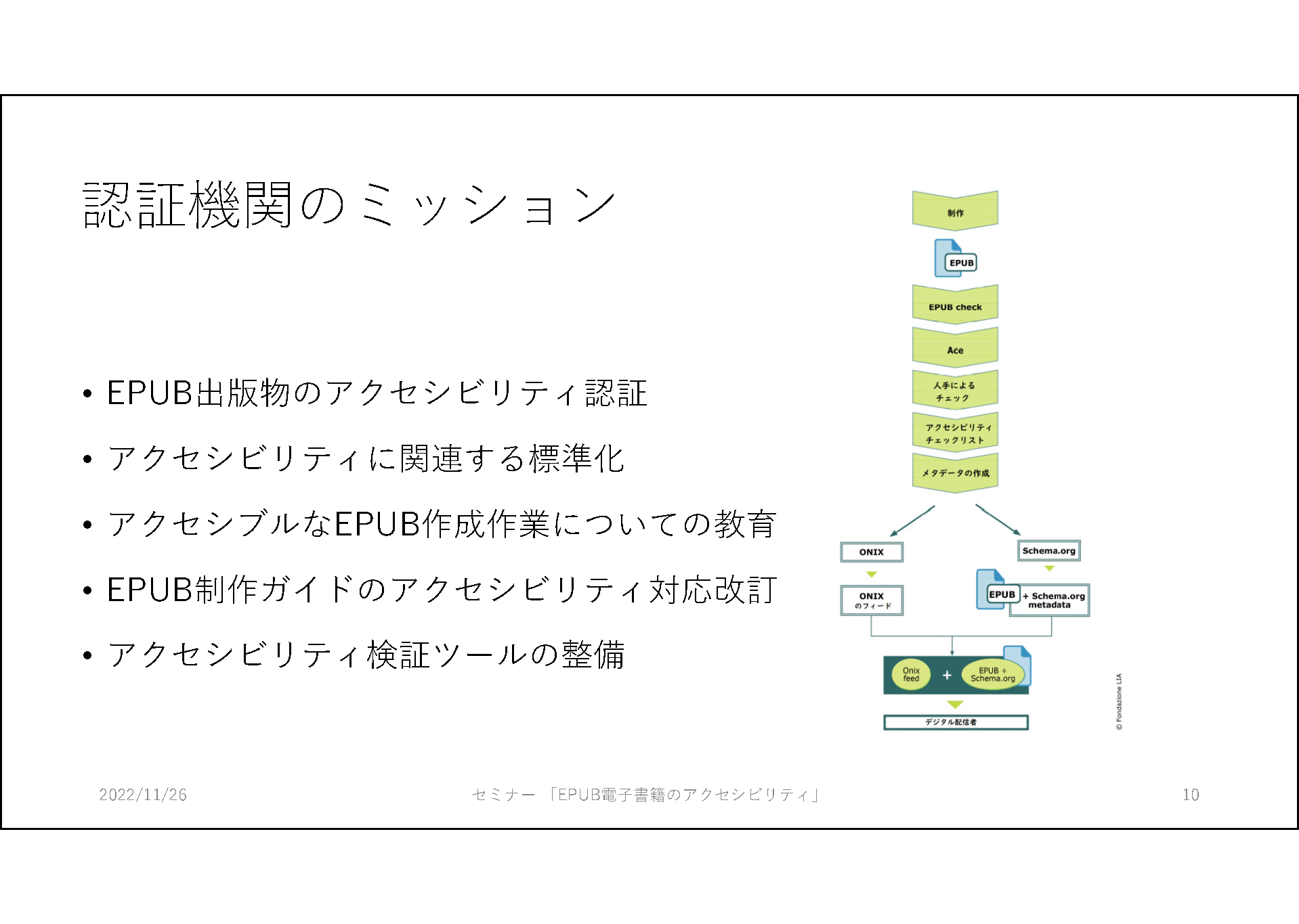

LIAのような認証機関は何をしているかといいますと、一番重要なのは、EPUB出版物のアクセシビリティ認証です。

出版社から発売前のEPUB出版物を受け取り、右側の図のようなフローでチェックをします。

EPUBチェック、Aceによるチェック、それから人手によるチェックを行います。さきほど木達様から指摘がありましたが人出のチェックも非常に重要です。

メタデータを作成して流通径路に乗せますが、修正を依頼することもあります。どこまで対応するかは、出版社との協議で決まります。直らない場合は、認証をつけません。なので、何回も回ることがあるようです。

その他、LIAはアクセシビリティの標準化にも関わっています。アクセシブルなEPUBを作成する作業についての教育も行っています。

日本でやるとしたら、今のようなことも必要です。電書協のEPUB作成ガイドのアクセシビリティ対応改訂も必要です。

また、アクセシビリティの検証ツールの整備も必要です。Aceの日本語化は、日本DAISYコンソーシアム技術委員会の内部で行いましたが、ほかにも必要な作業はあります。

スライド11

では認証機関の難しさについてお話しします。

現状でちゃんと機能しているのはイタリアだけです。何が難しいのでしょうか。

技術的に難しいことはないと思います。難しいのは、信頼関係なんです。信頼関係を確立することが難しいです。

まず、出版社の信頼を得ることです。もちろん、これができなければ、発売前のEPUB書籍をDRMをかけずに提供して、アクセシビリティ認証することはできません。

大手出版社だけでなく、中小企業もです。これは高いハードルです。

次に、アクセシビリティ関係者の信頼を得ることです。

アクセシビリティ関係者の信頼を得られないと、認証機関が認証しても、アクセシブルだとい社会が認めないということになります。

日本では、著作権法の例外規定第37条があります。この法律では、既にアクセシブルなものが提供されている場合には、この例外規定は適用されないとされています。

認証機関の認証があっても、アクセシビリティ関係者の信頼がなければ、それは認められないと思います。

木達さんが言ったように、人手によるチェックも含めて、アクセシブル関係者が信頼できるような認証が行われないと、例外規定は適用されると思います。

つまり、著作権が制限されるということです。

スライド12

認証機関がちゃんと機能するとどのようなメリットがあるかについて申し上げます。

出版社側にはいくつかメリットがあります。障害者差別解消法が義務付けている合理的配慮をクリアできます。

また、将来、欧州アクセシビリティ法の同等物が日本にできたら、罰則を免れます。フラットテキストの提供、著作権法例外規定適応への必要性が減ります。

プリントディスアビリティを持つ人がだいたい10%と言われていますが、そういう人に購入してもらえる可能性ができます。

アクセシビリティ関係者からすると、商用電子出版物のアクセシビリティが向上します。

スライド13

日本DAISYコンソーシアムとして、今後何をするかについてお話します。

EPUBアクセシビリティの日本語に関する拡張を、W3Cなど関連する組織に働きかけます。

例えば、総ルビ、パラルビ、ルビなしのEPUB書籍を購入前に区別できるようにしたいです。そのためのメタデータについて提案中です。

それ以外にも、縦書き、横書き、分かち書きに関しても同じようなことを考えています。

詳細は、日本DAISYコンソーシアム技術委員会のWebページに掲載していますのでご覧ください。

HTMLのルビのアクセシビリティに関する改善をW3C HTMLワーキンググループで行う予定です。すでにルビ読み上げについてのノートを執筆しています。

<スライド13のリンク一覧>

スライド14

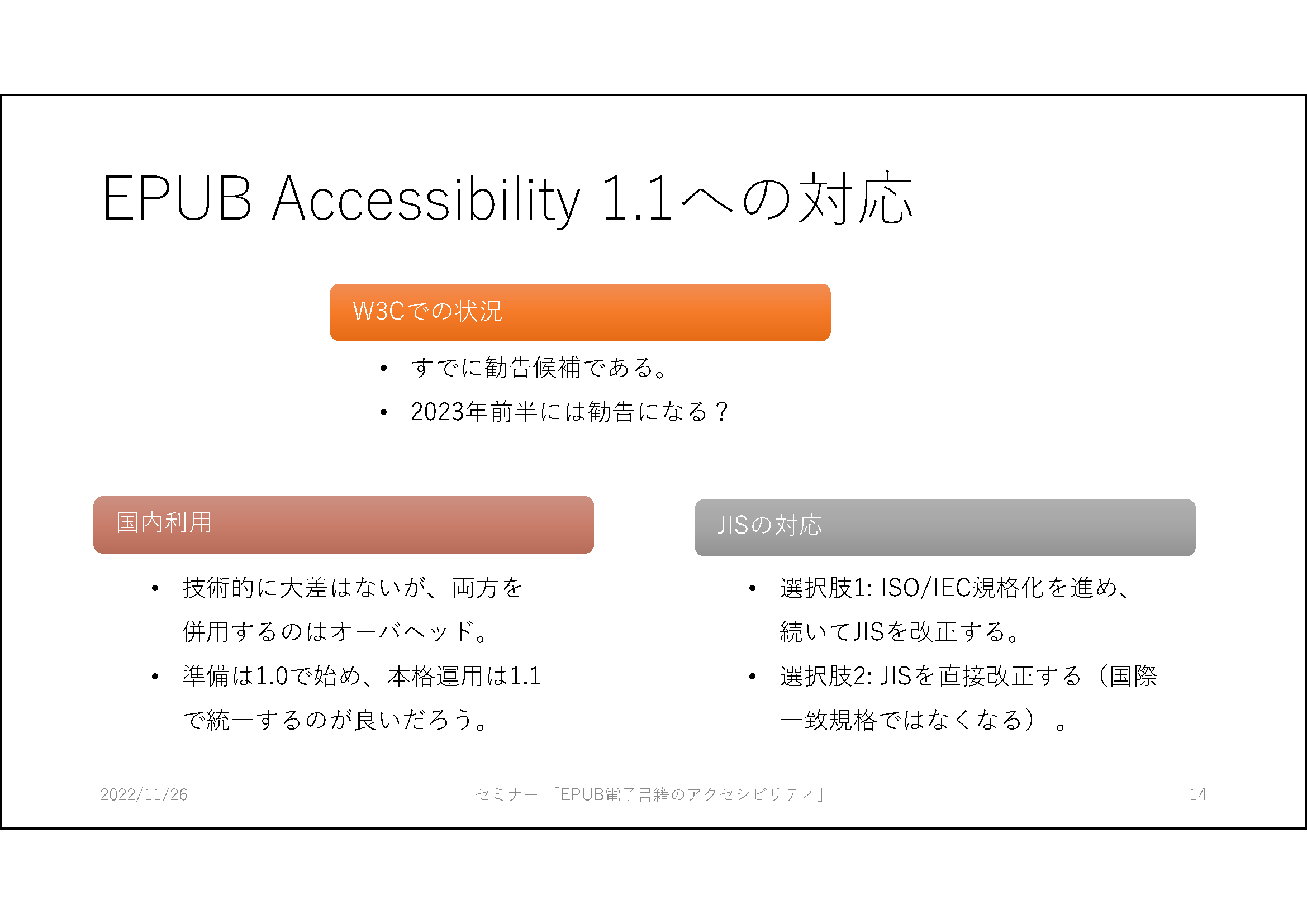

次に、1.1への対応です。EPUB Accessibility 1.1は既に勧告候補です。2023年前半には勧告されると思います。

1.0との差は大きくないですが、両方併用するのは日本の産業界にはオーバーヘッドです。準備は1.0で始めて、本格運用は1.1で統一するのがよいと思います。

JISの対応については、1.1がW3Cで完成したら、できるだけ遅滞なくJISも改正したいと考えています。

そのために、ISO/IECで規格化した後で対応するのか、それとも待たずに直接JISを直すのか、まだ決めていません。

W3CからISO/IECへの提案のタイミングを見定めたうえで決定したいと思います。ただできるだけ遅滞なく改訂を行いたいです。

国際では1.1なのに日本では1.0という状況は、できるだけすみやかに解消したいです。

スライド15

今日の発表に関連する資料は、本文中からリンクを貼ったものが多くあります。

このスライドの最後のページにもいくつか文献を追加しています。後で、ご覧ください。

私は最初に出版側とアクセシビリティ側の協力関係が大事だと言いました。

イタリアでは、とてもうまくいっています。ほかの国では残念ながら必ずしもそうではないです。

今日は相賀会長を最初の講演者として迎えることができました。日本DAISYコンソーシアム一同、喜んでいます。

日本においては協力関係がうまくいくのではないかと思い、そのように心から願っています。

以上で私の発表は終わります。

参考資料(本文中にないもの)