当事者の立場からディスレクシアとは

講演者

小澤彩果(支援技術開発機構研究員、読字障害(ディスレクシア)当事者)

講演内容

スライド1

ご紹介にあずかった小澤彩果です。「当事者の立場からディスレクシアについて」発表します。

スライド2

DAISYは視覚障害や発達障害をはじめとする、 紙の本または、アクセシブルでない電子書籍を読むのに困難を抱える多くの人向けの電子図書形式になります。

EPUB3ではメディアオーバーレイズの導入等によりこのDAISYのアクセシブルな仕様がEPUBの仕様と統合されました。

スライド3

私はDAISY教科書、第1期生ユーザーです。

DAISYは、2007年11月頃、小学校5年生の冬に出会いました。

中学までは河村先生の依頼でDAISYプロジェクトのモニターをしていました。

高校では、シナノケンシのPLEXTALK ProducerというDAISY製作ソフトのモニターをしていました。

大学、大学院でもDAISYを活用して、現在、支援技術開発機構でDAISYに関わる仕事をしています。

スライド4

今日は、以下の4点について説明します。

スライド5

私自身のディスレクシアの体験を説明する前に、まず、疑似体験をしてください。

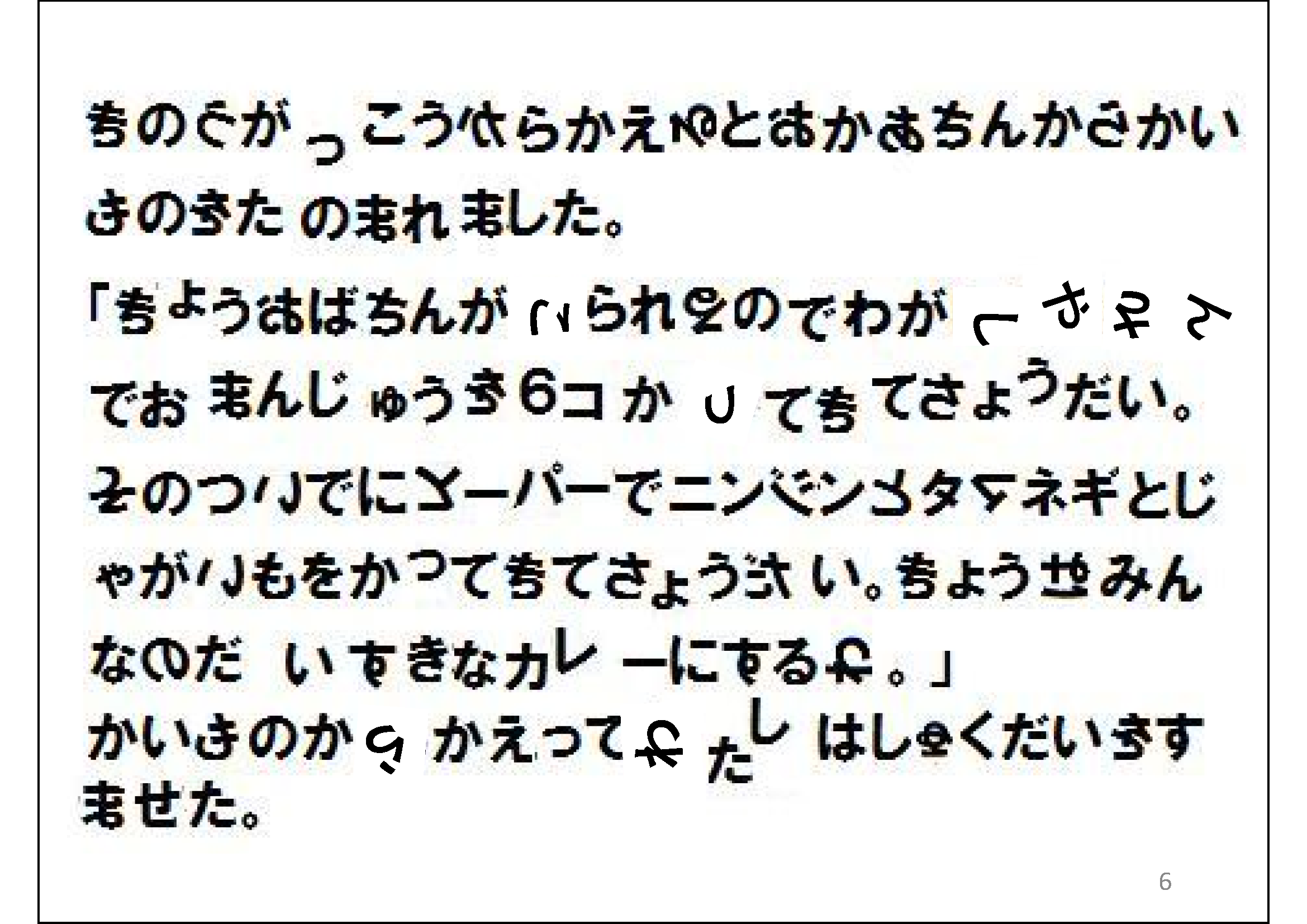

スライド6

よければ、皆さんこのスライドを声に出して読んでみてください。

スライド7

このスライドは、1つ前のスライドと同じ文章です。

このスライドのほうが、はるかに分かりやすいと思いませんか?

ディスレクシアの疑似体験ができたのではないでしょうか。

しかし、すべてのしかし、すべてのディスレクシアの人がこのように見えているわけではありません。

ディスレクシアといっても人それぞれ見え方は異なります。

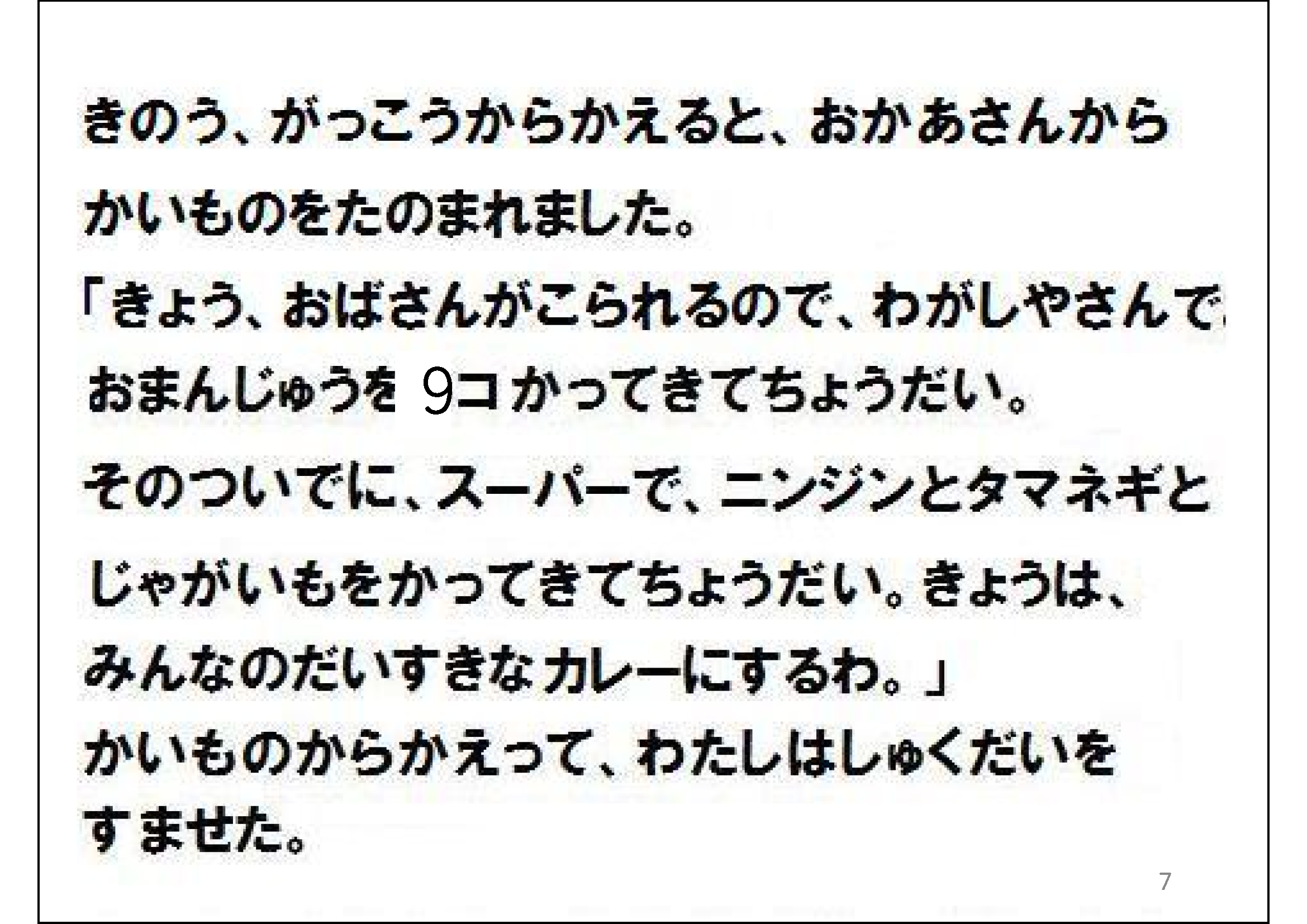

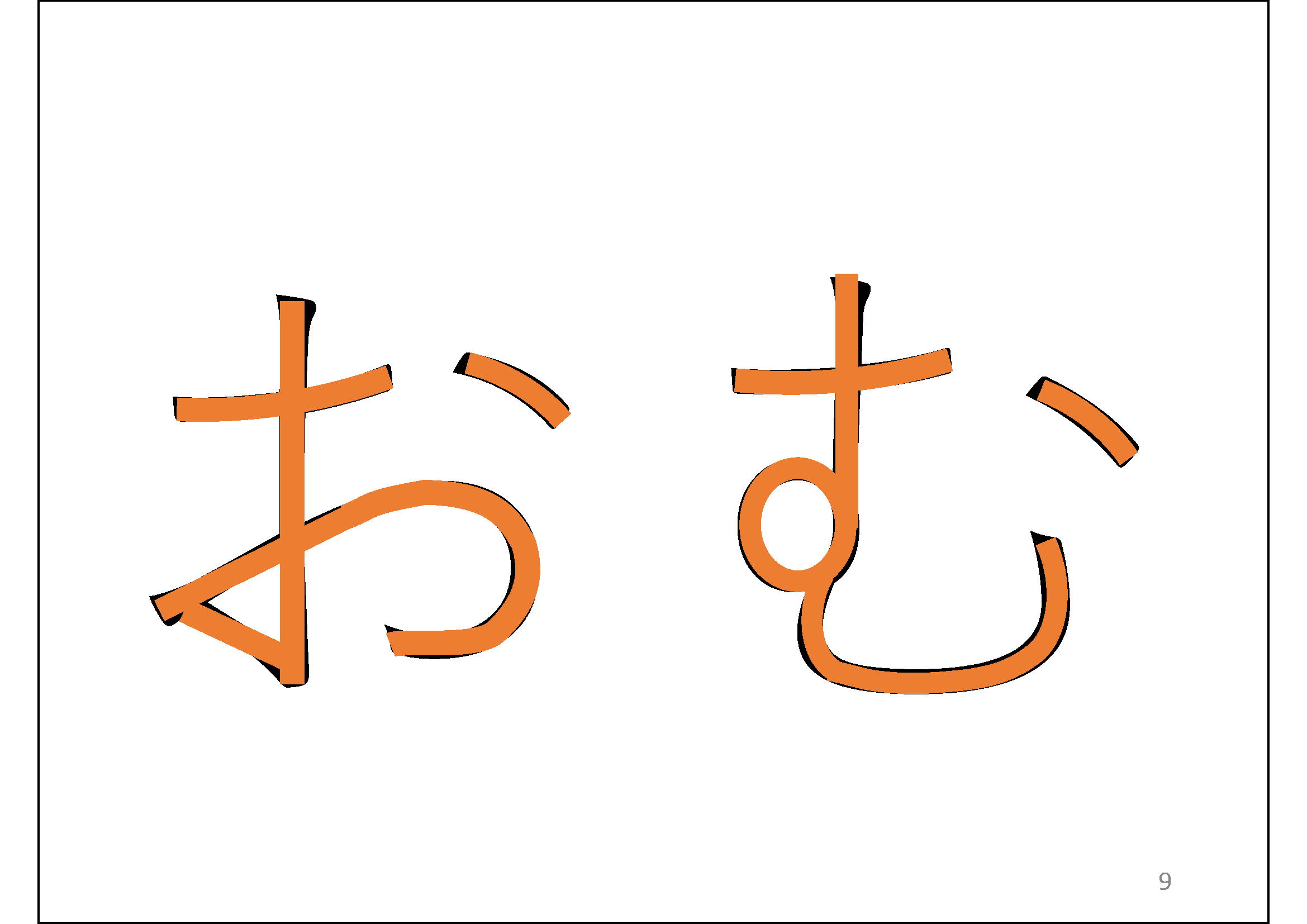

スライド8

私の場合は、ひらがなを読むのが難しいです。

このスライドの今日と昨日の「よ」と「の」のくるっと回る部分が似ているため、区別が難しいです。

そのため、私は時々この2つの言葉を読み間違えます。

このような読み間違えは日常生活で深刻な影響を及ぼしかねません。

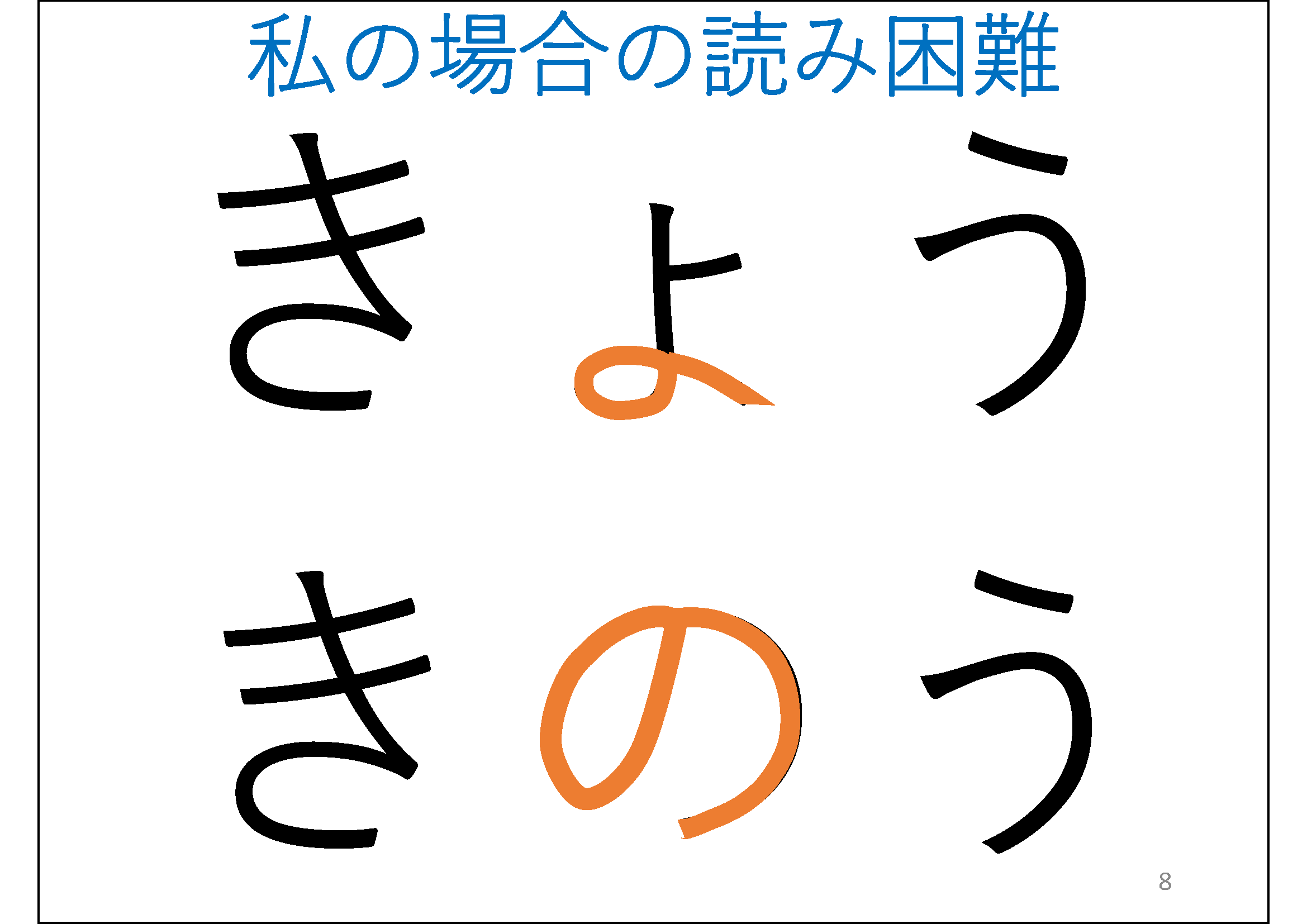

スライド9

それ以外にも似た形に見えるものがあります。

このスライドの文字は、私にとって区別が難しい事例です。

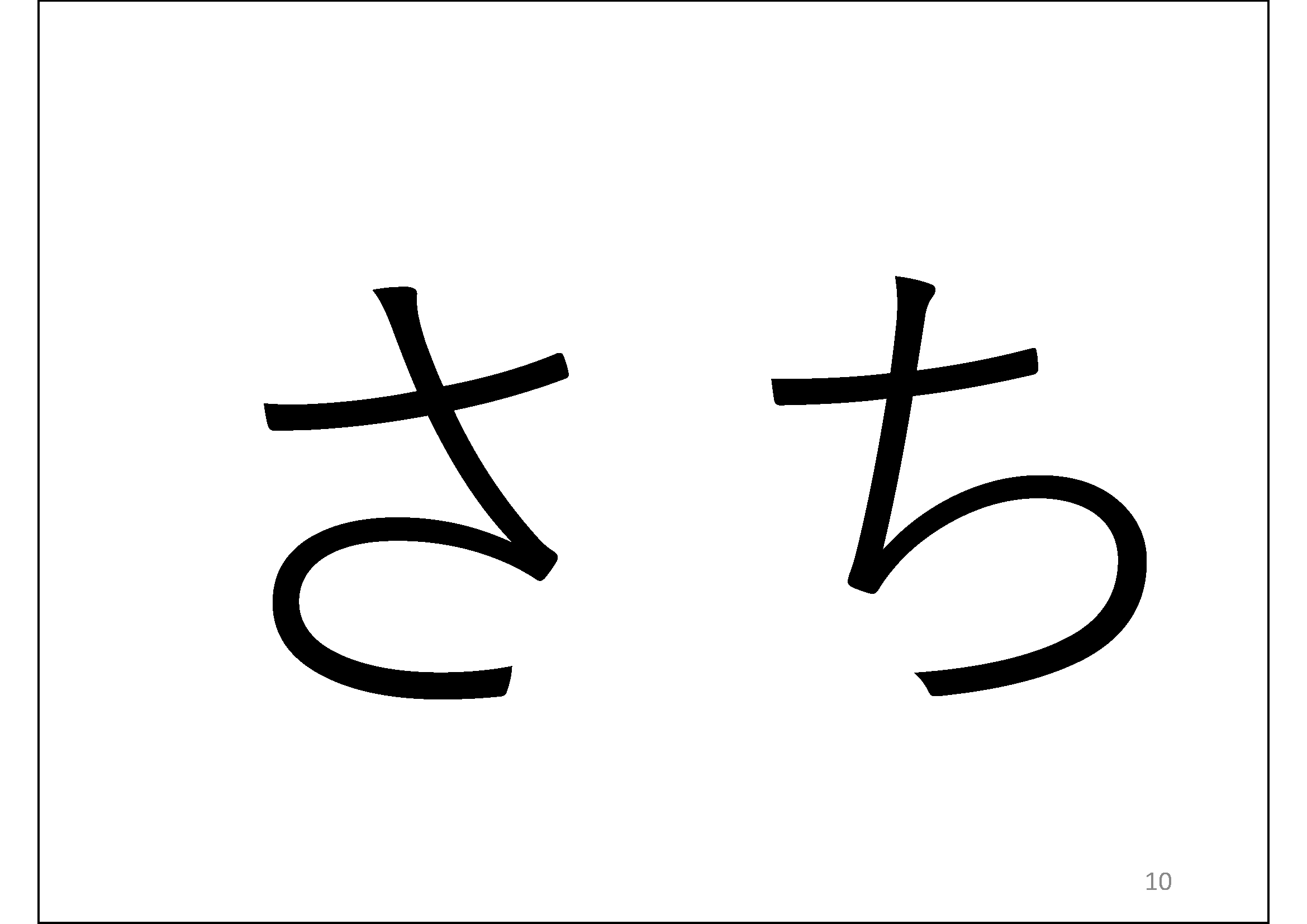

スライド10

また、教科書のような活字では、「さ」と「ち」は鏡文字のように似ているため、区別が難しいです。

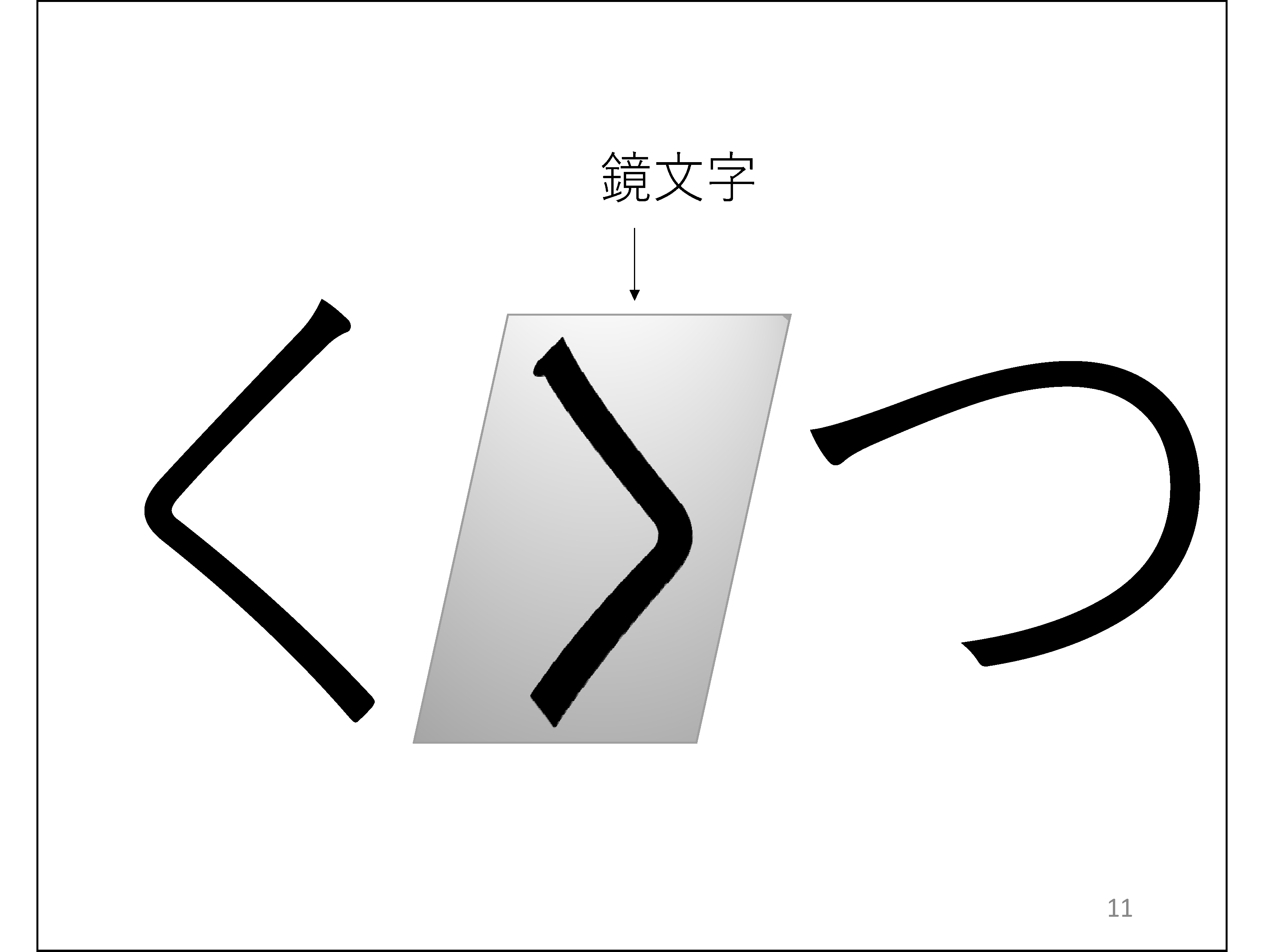

スライド11

私の場合は、左側の文字「く」が、鏡文字になると中央のように見えるので、右側の文字の「つ」との区別が難しいです。

文字は時々回転したり、向きがひっくり返ったりするので、皆さんの予想もつかない文字と似たような形に見えてしまいます。一般の方にはなかなか理解できないことだと思います。

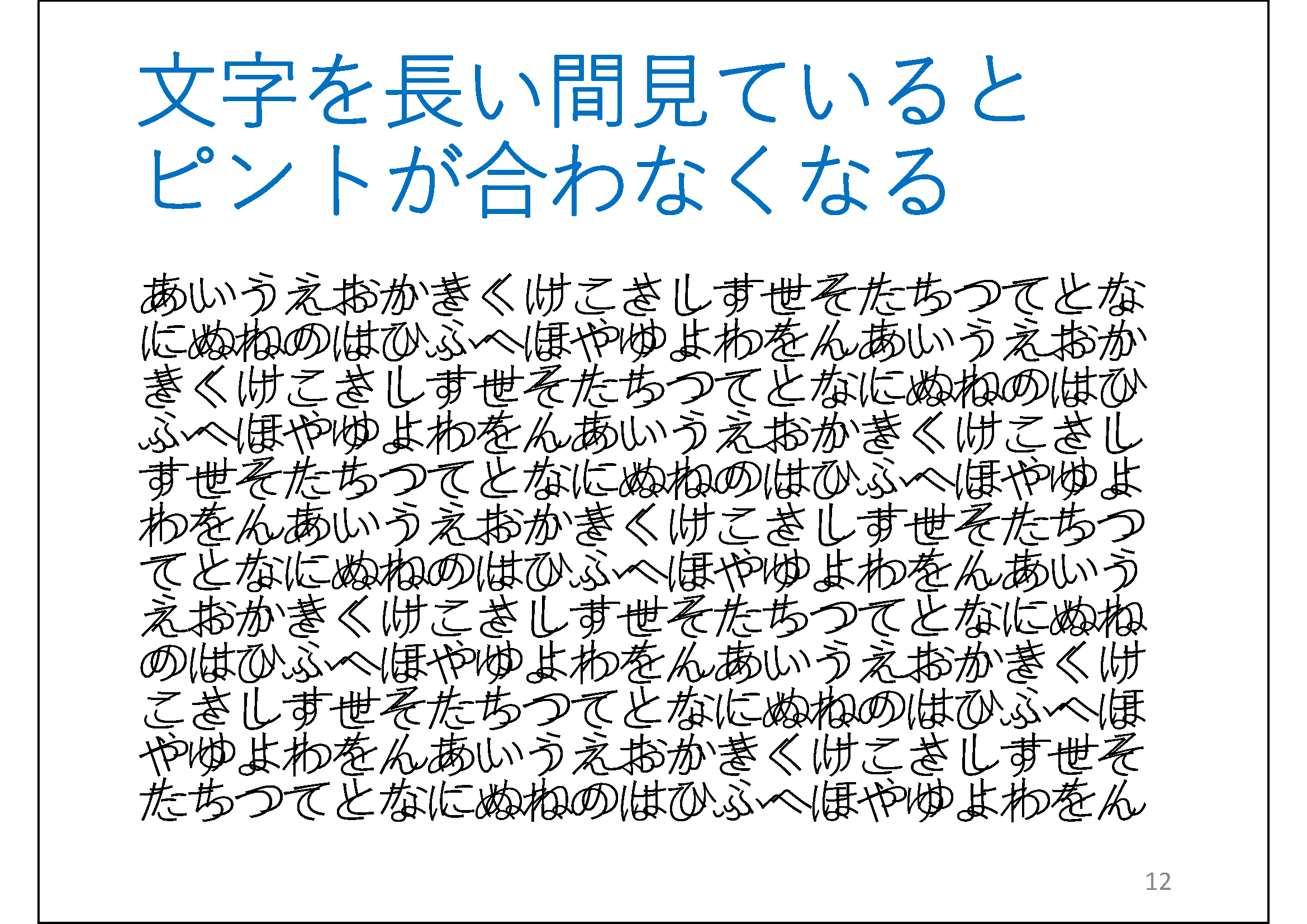

スライド12

短時間なら正しく読めるのですが、長時間読むには集中力が必要となるため、本当に大変です。

長い間読むと疲れてしまい、このスライドように、焦点がずれて、文字がぼやけたように見えてしまいます。

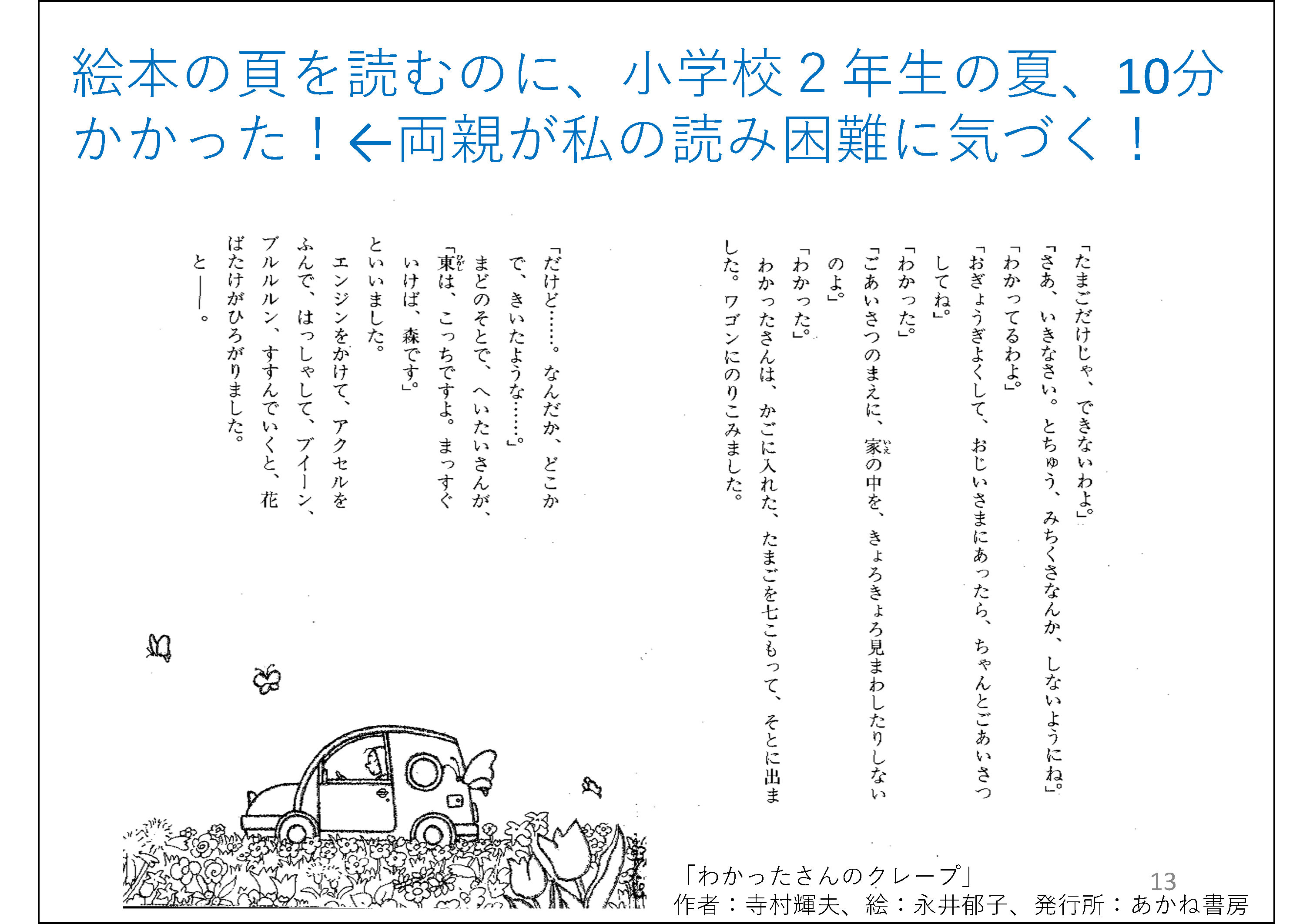

スライド13

このような症状に最初に気づいたのは両親です。

それは私が小学校2年生のときでした。

実を言うと、私は本も、図書館の雰囲気も好きでした。

小学校2年生の夏休みの初日に両親の前で音読をしました。

このスライドのページを読むのに10分もかかりました。

両親は私のとても遅い読みに、とてもショックを受けました。

スライド14

次に、私が読みやすい、伝わりやすい表示例です。

スライド15

本に目次や、ページなどが付いていることで、目的の情報の取得がしやすくなります。それが、ナビゲーションです。

ナビゲーションが役に立つコンテンツとしては、参考書、教科書、マニュアルなどがあります。

学生時代を思い出してみてください。

ゼミの勉強会で担当する本や参考書を読むとき、目次にある見出しやページを見て、読みたい箇所を探しませんでしたか?

電子書籍でも紙の本と同じように、見出しやページを使って、読みたい箇所に飛ぶことが大切です。

ナビゲーションについては、神山先生の方から、詳しい説明があります。

スライド16

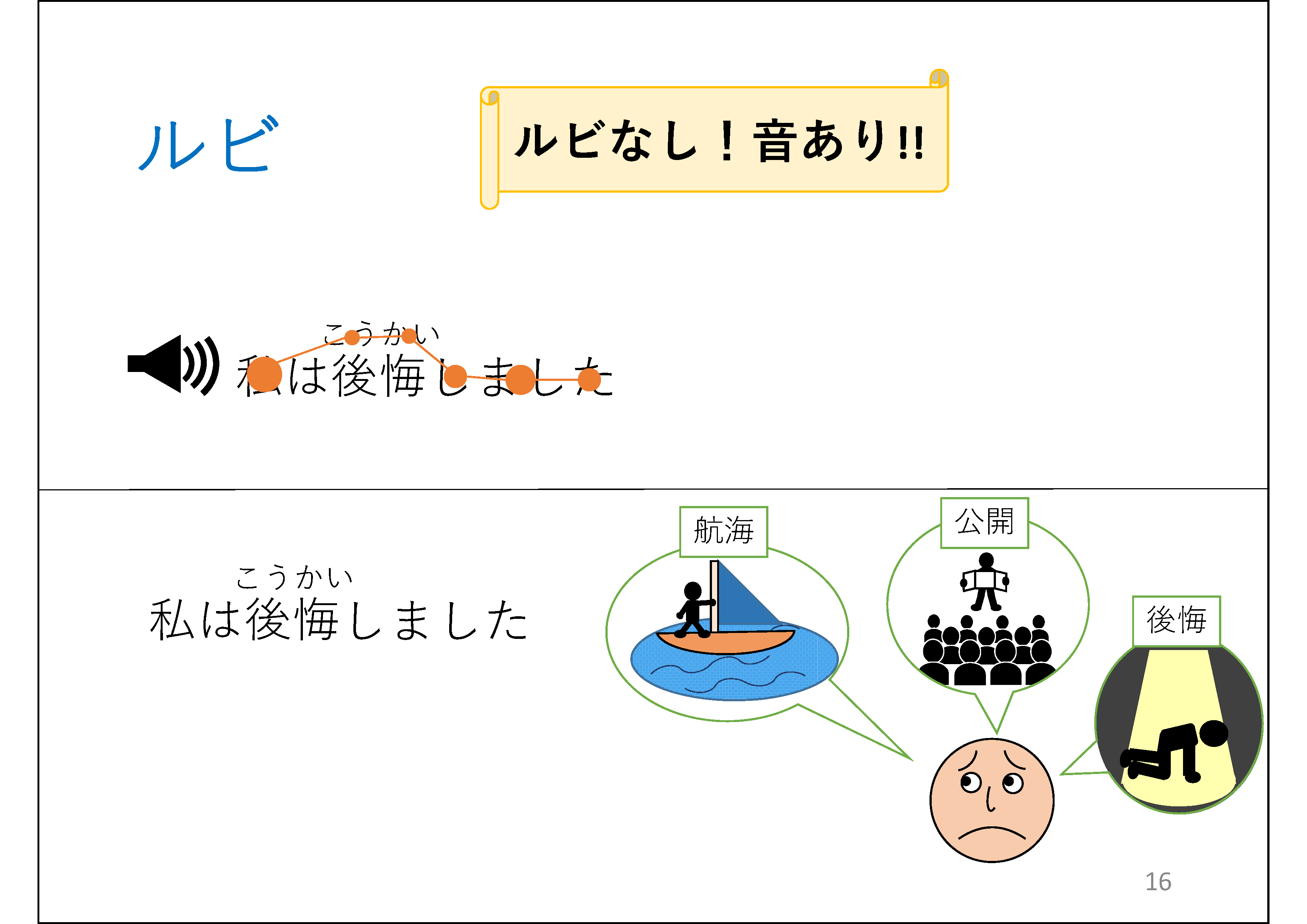

私の場合、読めない漢字に音が付いていれば、ルビは必要ないです。

ルビがあると、そこに目がいってしまい、学習には不向きです。

また、ひらがなのほうが時間がかかるので、読みも遅くなります。

このスライドのように認識してしまうため、周りの文脈で分かることもありますが、意味を捉えるのは難しいです。

スライド17

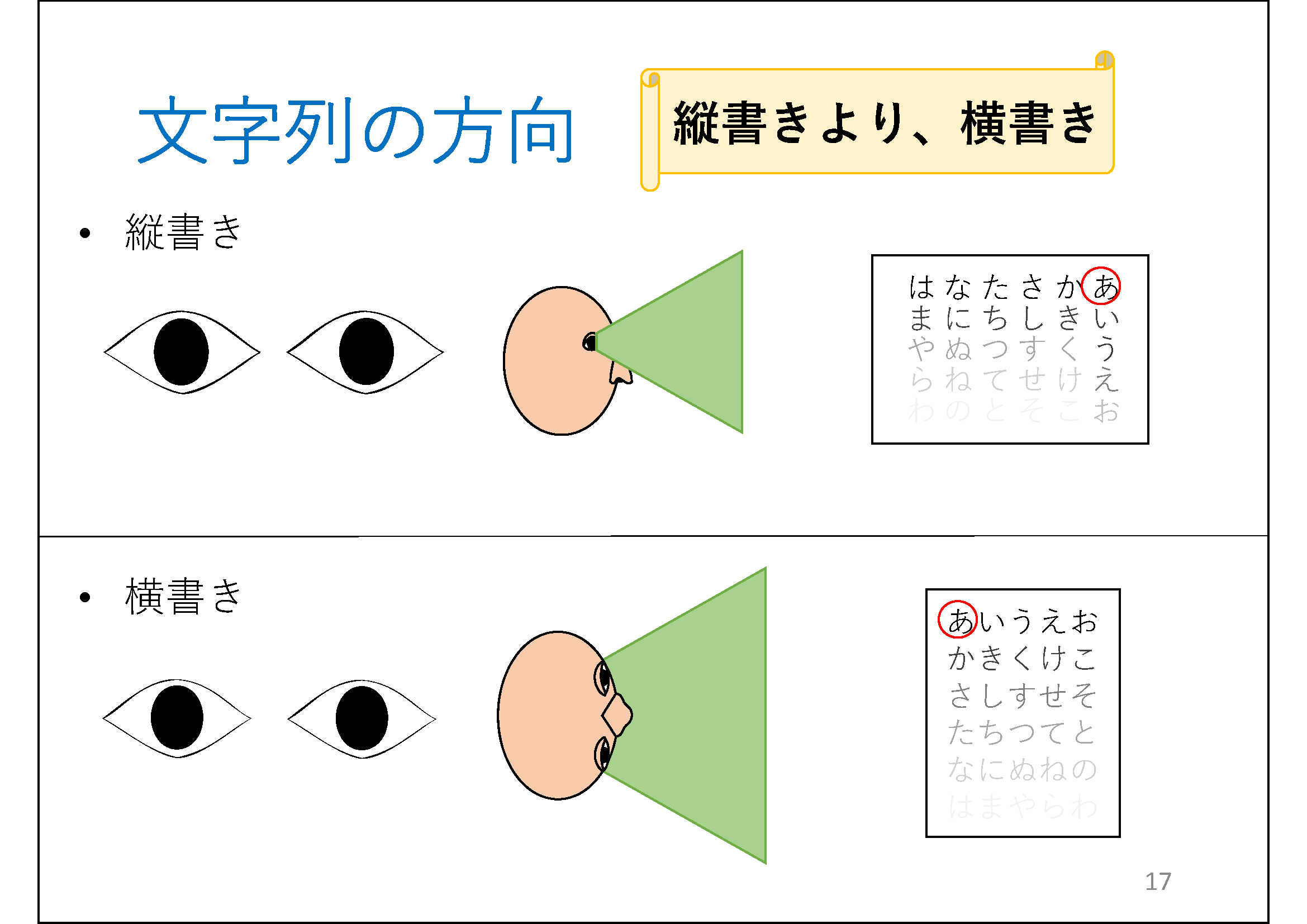

縦書きの場合、目がこのように縦に動きます。

視野の範囲は上の図のようになります。

横書きでは、目はこのように横に動きます。

視野は下の図のようになります。

視野は横に広く見えているため、縦書きのほうが情報量が多くなります。

そのため、どこが意味の固まりなのか、文の固まりかを認識するのが難しい。

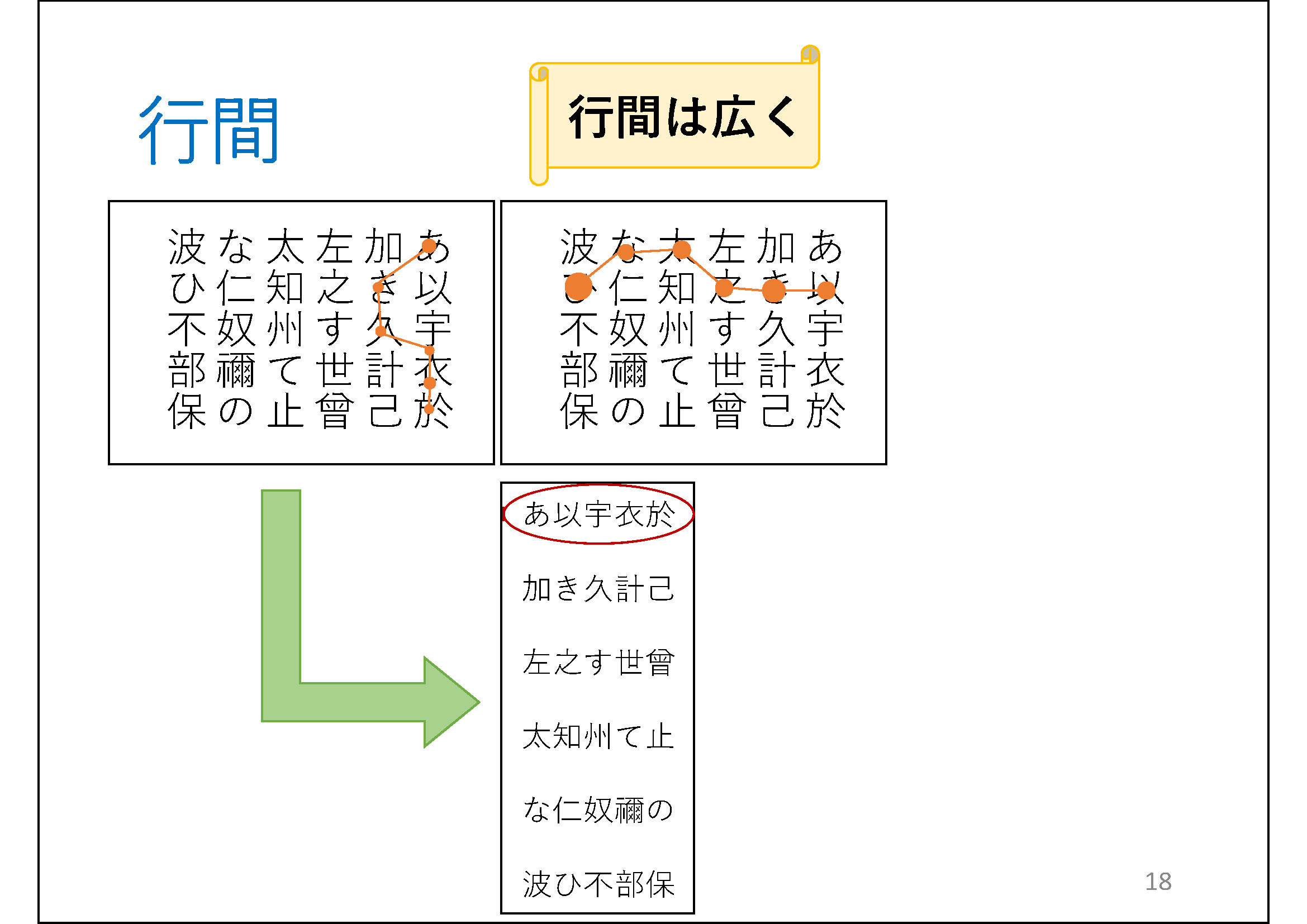

スライド18

行が狭いと、縦書きか横書きか分からないことがあります。

また、縦書きだと分かって読んでいたとしても、ほかの行が視界に入り、ほかの行と混同して読んでしまいます。

行間が開いていると、1行が分かりやすいです。

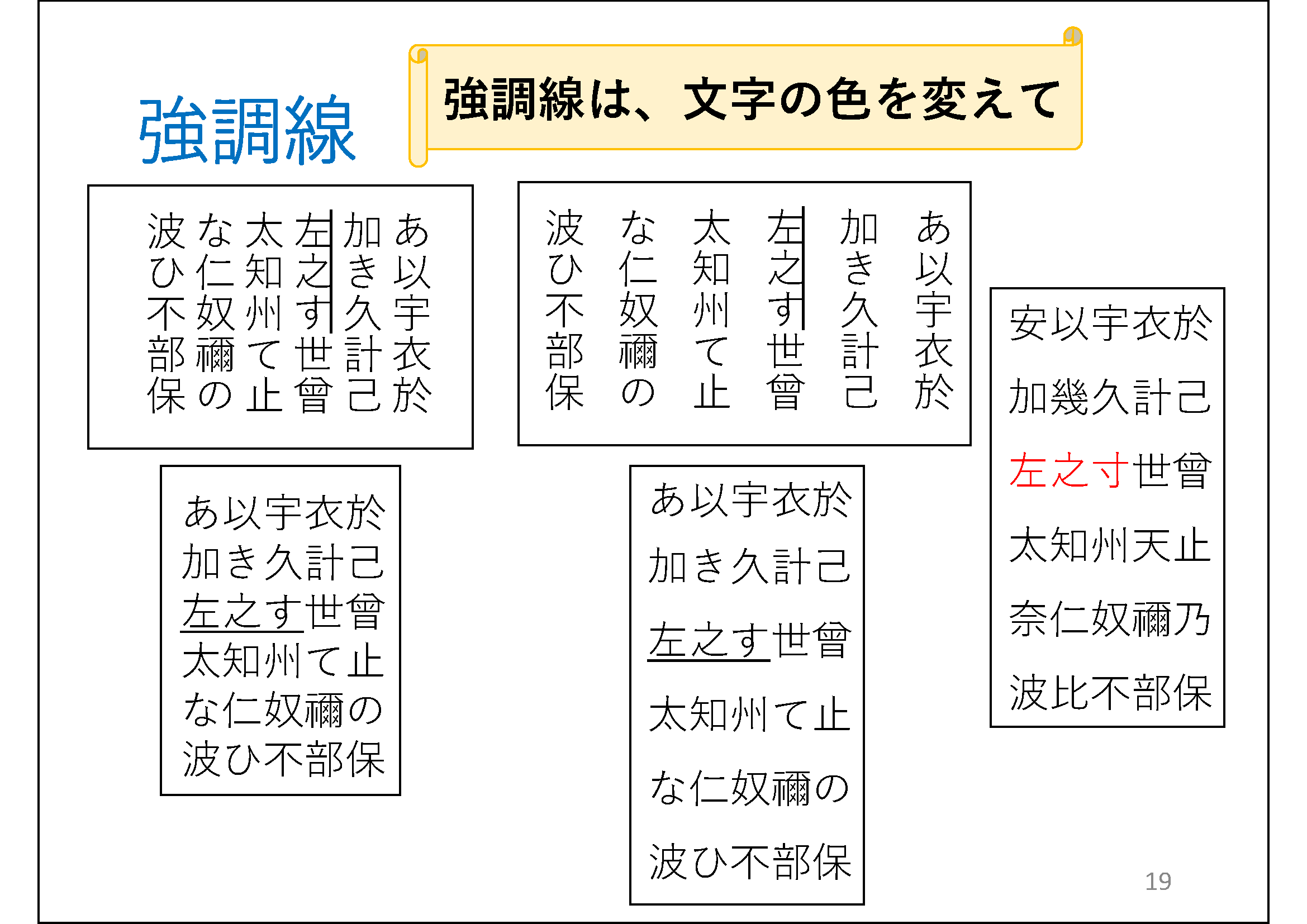

スライド19

強調線は縦書きが行間が狭く、1行が分かりにくくなります。

行間が開いていても、強調線は文字の一部として認識しやすく、強調線より文字に色があるほうが分かりやすいです。

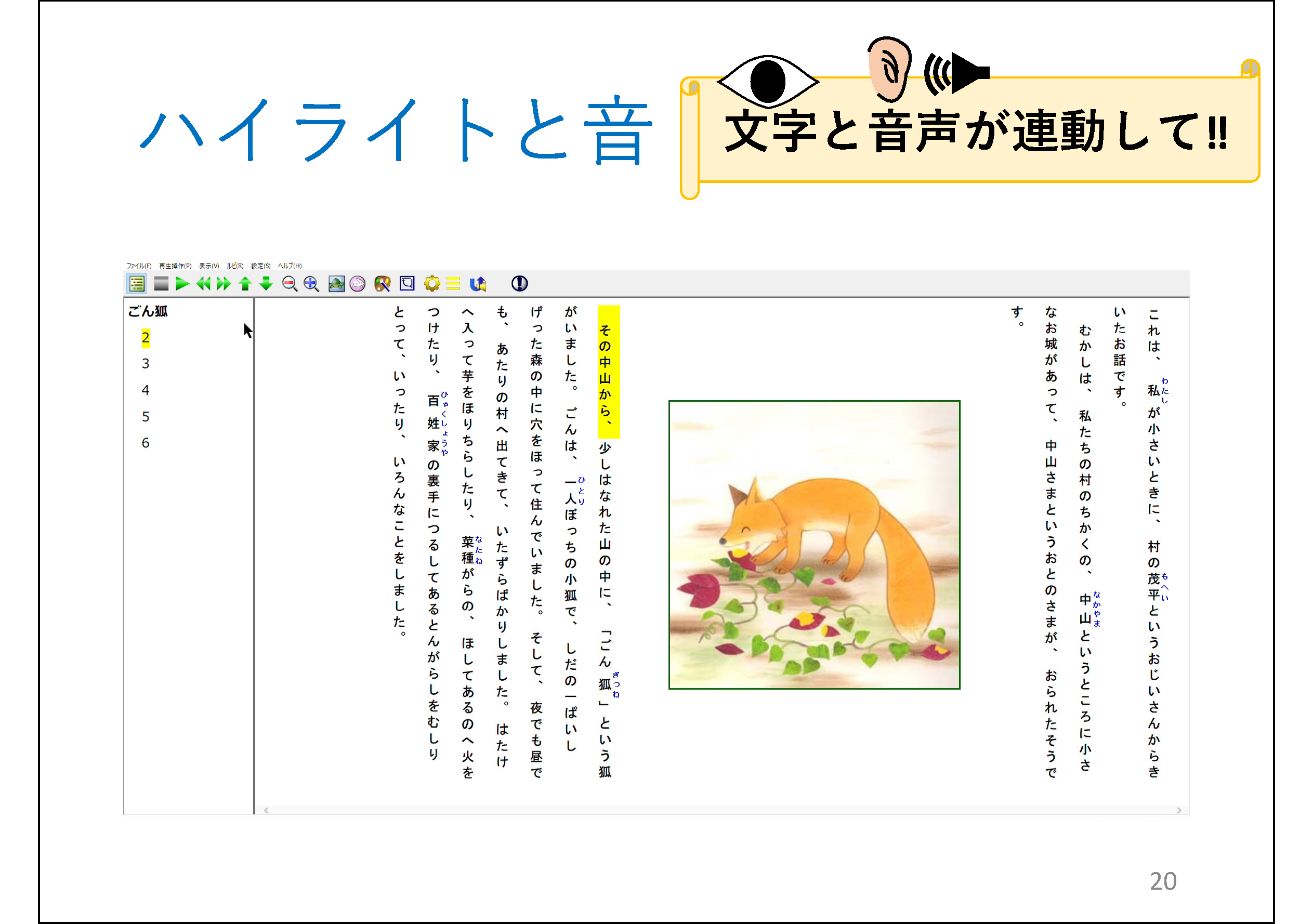

スライド20

DAISYには、様々な機能があります。再生するので見てください。

文字のハイライトと音声が連動していることで、義務教育課程の子どもの学習にも役立ちます。

音で意味がわかっていても、実際にどのように書くのか、文字の形などを知ることができます。

どの文字が読まれているかを確認できます。

そして、アクセシブルなEPUB3であれば、DAISYのアクセシビリティを継承しています。

スライド21

DAISY教科書がどのように役だったか、説明したいと思います。

スライド22

私は小学校時代、5年生、6年生で、国語のDAISY教科書を使用していました。

自宅でのみ、DAISY教科書で読みのトレーニングをしていました。

毎日、担任から、国語の音読の宿題が出ました。

私は両親と、DAISY教科書を3回聞けば、1回音読したことになると約束しました。

こうした幼少期の日々のトレーニングは、読みの向上になりました。

子どもだったので、私はできるだけ宿題を早く終わらせたいと思い、そのため、DAISYテキストを2倍の速さで聞いていました。

その速聴が私の能力アップに非常に役立ちました。

中学では、国語、社会、理科、英語でDAISY教科書を使いました。

DAISY教科書がなければ、期末試験を乗り越えるのは難しかったと思います。

当時の学校の先生たちは、このようなICT機器の状況に慣れていなかったので、私は学校では、これらのICTツールを使っていませんでした。

スライド23

DAISY教科書を使うことで、DAISYツールの有用性を実感しました。

DAISY教科書で、漢字の読みを自力で学べました。

例えば、この文字「今日は」は、「きょうは」と「こんにちは」の2種類の読み方があり、文脈によって切り替える必要があります。

DAISY教科書を使うことで、テキストの内容を簡単かつ正確に理解できました。

DAISYは、語彙力を向上させました。

DAISYは音と文字が対応しているので、それが脳を刺激して、私の読み能力もある程度、改善されたように感じています。

スライド24

DAISY教科書に接することで、もっと本が読みたいと思うようになり、徐々に一人で勉強できるようになりました。

また、今までできなかったことにも挑戦するようになり、積極的にもなりました。

次第に、試験の結果もよくなりました。

こうした良い効果が自尊心の涵養にもつながりました。

スライド25

友達を作る上で、流行の本が話題に上がってくることもあります。

実際に私は、小学生の時に、「若おかみは小学生!」という本が流行りました。クラスのほとんどの人が読んでいて、どのキャラが好きとか、今後のストーリの話で持ちきりでした。私もその中に入りたかったのですが、DAISY版はなかったため、全23巻のうち1巻だけ自力で読むことが精一杯で結局話には入れませんでした。

できることなら、本が出るのと同時にDAISYで読めるのが一番良いと思います。

スライド26

まとめです。

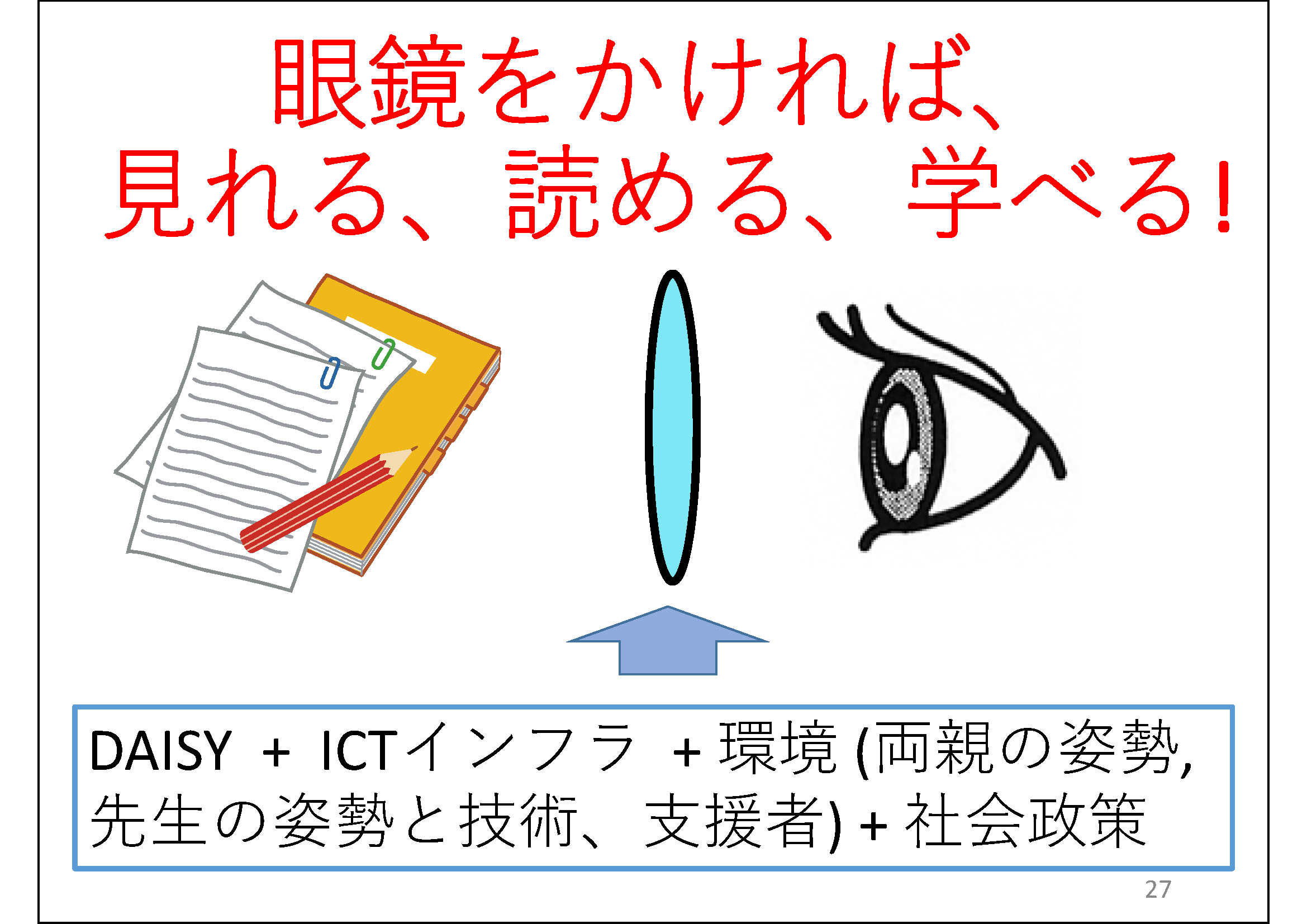

スライド27

近眼や遠視の場合は、眼鏡をかけます。

ディスレクシアの人にとって眼鏡は、DAISY、ICTインフラ、教育環境(親の姿勢、教師の姿勢とスキル、支援者)と社会政策を組み合わせた生活環境です。

ディスクレシアの人にこのような条件が改善されれば、視覚障碍者、高齢者、上肢障害などのあらゆる障害者が必要な情報にアクセスできるようになります。

読書のバリアフリーを実現し、インクルーシブな社会を実現する重要なイノベーションなると思います。

スライド28

私の場合、幸運なことにDAISYや他の要素の絶妙な組み合わせに支えられ、大学院にまで修了できました。

DAISYの有用性を確認できた最初のDAISY世代と言えるかもしれません。

DAISYを使うことで、勉強が楽しい、もっと学びたいと思う人が増えればと思います。

視力が障害と捉えられないように障害と呼ばれていることが障害と感じなくなり、自信のある分野でそれぞれが活躍できる世界になるといいと思います。

そのためには、出版社、ボランティア、政府、学校など様々な人の協力が必要だと思います。

私も、このような社会に貢献したいです。

スライド29

質疑応答でもお答えします。できなかったところは、下記に連絡ください。

ATDOでアクセシブルなEPUBやDAISYの製作を請け負っていますので、よろしくお願いします。